「我が祖国」全曲解説 -3 第2曲 「ヴルタヴァ」(モルダウ)

~この曲はモルダウ川の流れを描写している。一方の支流は冷たく、そしてもう一方のそれは温かく、それがやがてひとつになる。その流れは森や草原、楽しい祭りが行われている場所を通過する。月の光は水の精を照らし、その近くには城や館、廃墟などがある。モルダウ川はやがて聖ヨハネの急流にたどり着き、プラハにいたるまでに幅広い川となる。ヴィシェフラフトが見え、モルダウはついにエルベ川と合流する。~

※スメタナが曲を出版する際に出版社に宛てた手紙より。

二つの呼称 ~「ヴルタヴァ」と「モルダウ」~

「我が祖国」の中で、いやスメタナの作品の中で最も有名で親しまれている曲であることは言うまでもないでしょう。「モルダウ」というのは実はドイツ語で、最近ではチェコ語の「ヴルタヴァ」という表記も積極的に使われています。(どちらも「野生の水」を意味するゲルマン祖語のwilt ahwaに由来する名称と考えられています。)これはワセオケの練習の際にあるN響の先生からお聞きしたエピソードなのですが、チェコ出身の名指揮者ヴァーツラフ・ノイマンがN響でこの曲を振ったときに、練習の冒頭で団員にこんな言葉を言ったそうです。「どうかこの曲を『モルダウ』とは呼ばずに、チェコ語で『ヴルタヴァ』と呼んでほしい」と。ヴルタヴァというのはチェコ南部の森に源流を発して北へ向かい、プラハ市中を流れてエルベ河に合流する国内最大の大河です。音楽は川の水源の描写から始まり、川辺の人々の華やかな営みを描写しながら、大河となって最後はプラハにたどり着きます。プラハを描くクライマックスの部分で第1曲「ヴィシェフラフト」の門のモティーフが回帰する部分も聴きどころです。

2つの水源とモルダウの主題

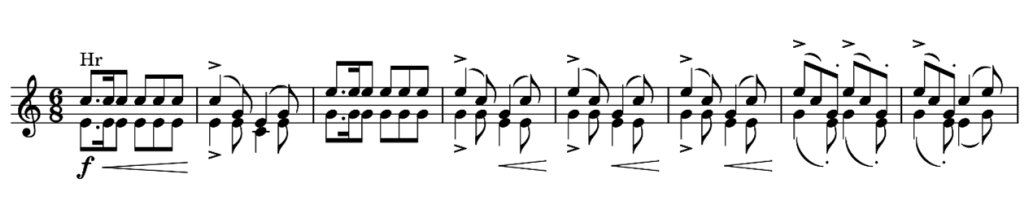

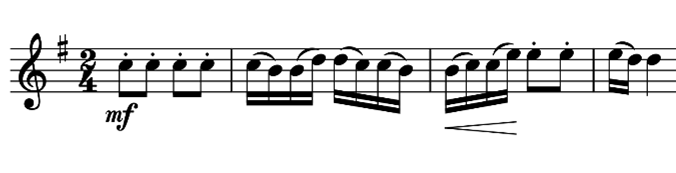

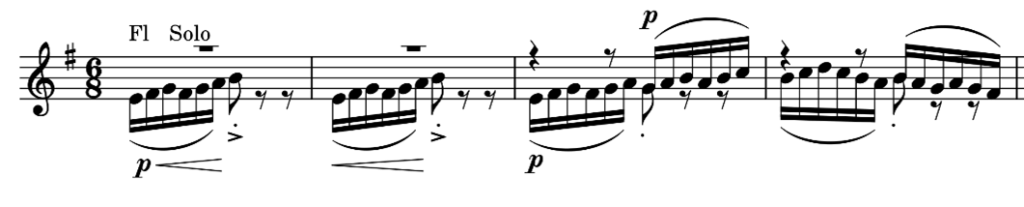

曲の冒頭ではモルダウ川の2つの源流と、それらが合流し1つの川となる様子が描かれている。水源で水が跳ねる様子を描写したハープとヴァイオリンの軽やかなピッチカートの伴奏に乗って、2つの源流がそれぞれフルートの上行音型とクラリネットの下行音型で表現される。(譜例2-1、2-2)2つのモティーフはやがて重なり合い、弦楽器も加わって川の水かさが増してゆく。

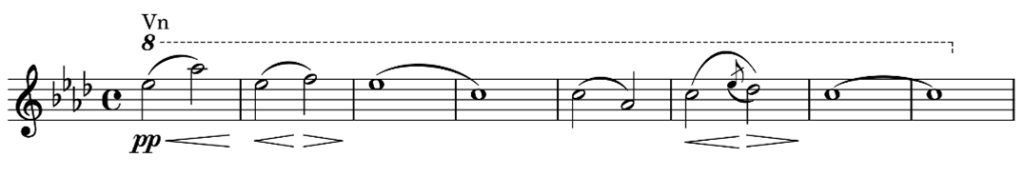

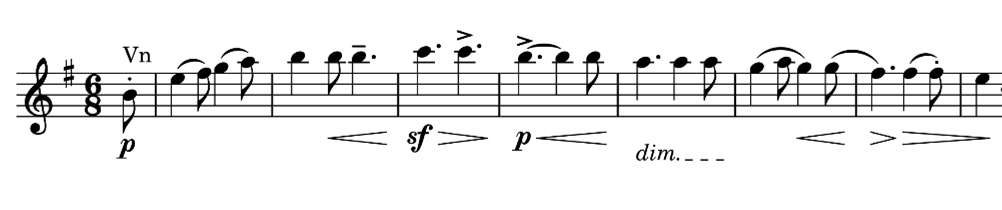

ヴァイオリンが出て太陽が出たような明るさになると、オーボエとヴァイオリンが輝かしい音色で最も有名なモルダウの主題を奏します。(譜例2-3)その後の転調や展開を通して、視界が開けあたりが騒がしくなってゆく様子が描かれます。

このテーマはスメタナの作曲したものではなく、チェコの有名な童謡Kočka leze holeを変形したものと考えられています。余談ですが、この曲は日本で童謡「こぎつね」として親しまれるドイツ民謡やイスラエル国歌など欧州各地の歌と類似性があり、ルーツが共通するとも言われています。

モルダウの主題の回帰、聖ヨハネの急流

冒頭のモルダウの主題が再現され、夜が明けて川は再び騒がしく流れてゆきます。弦楽器は猛烈な水しぶきを描き、金管は咆哮します。その中で木管群はモルダウの主題を寸断しながら転調し続け、断崖の下を流れる轟々とした急流が劇的に描写されます。