R.シュトラウス/交響詩「ドン・ファン」

概要

交響詩『ドン・ファン』op.20は1888年に作曲されたR.シュトラウスの2作目の交響詩です。彼が24歳の時の出世作で、これを足がかりにさらに5作の交響詩を書き、やがてオペラの世界へと進むことになります。なお作品番号としては交響詩『マクベス』op.23より前なのですが、これはのちに彼が『マクベス』を改訂したためであり、作曲順としては『マクベス』が1番目、『ドン・ファン』が2番目となります。

この交響詩は19世紀前半の詩人ニコラウス・レーナウ(1802-1850)の叙事詩『ドン・ファン』を下敷きにしています。ただし彼はそのストーリーを忠実に再現したのではなく、その中から3つの場面を選んで総譜の冒頭に書き記した程度でした。彼はその悲劇的ストーリーではなく、詩の内にある情緒や感情を重要視したのでしょう。その3つの部分の日本語訳を以下に記します。

いとも魅惑的に美しき女性的なるものの計り知れざる広大なる魔の国よ。

悦楽の嵐の中を過ぎ、最後の女性の口に接吻して死してもよし。

おお友よ、全ての土地を過ぎて飛び行かん。

美の咲くところでは、あらゆる人に跪き、瞬時なりとも勝利を得ん。

我は、飽満と恍惚より遠ざかり、新たなる中に美を得んとし、個々に傷つきつつ美を求めて彷徨う。

今日婦人の息吹に春の香りあれど、明日にはおそらく牢獄の雰囲気のごときものを我は感ぜん。

美しき婦人の広きつどいの中を次々と恋人と彷徨う時、わが恋は次々と変わる。

われは廃墟から寺院を建てんと欲せず。

然り、情熱は常に新しきものなり。

そは、一方から他方へ移るものにあらず。

ただここにて死滅し、他にて新たに生まれうるのみ。

実態を知りなば、悔恨はなにもなし。

世上の各美は一つ一つが唯一なれば、また適する美をそなえる恋人も唯一なり。

出でて絶えず新たに求め続けよ。

青春の燃ゆる鼓動が躍動する限り。

美しき嵐がわれを駆り立てたり。

今はそれは止みて、静けさが残る。

全ての希望と願望は死せるごとし。

おそらく天よりの閃光はわれを軽んじ、わが愛の力を死せるごとくにせしならん。

われにとりて世は突如荒涼とし暗闇となれり、おそらくまたさはあらざらん。

――薪は尽きたり、炉辺は寒く暗くなれり。

1つ目と2つ目の抜粋は、父親の伝言を携えた兄弟のドン・ディエゴに対するドン・ファンのセリフです。放蕩生活を改めて親元に帰るように諭す伝言を伝えたドン・ディエゴに対してドン・ファンは自身の人生哲学を1つ目の抜粋で、それに対する批判への反論を2つ目の抜粋で語ります。3つ目の抜粋は夕食のシーンより、陰鬱でふさぎこんでいるドン・ファンが彼の友人マルチェロに対して語った内容からです。彼はその会話の中で自身の不毛な人生を終わらせてくれる存在の出現を待ち望みます。なおレーナウの詩中ではその後に、ドン・ファンが殺した貴族の息子であるドン・ペドロが現れ、ドン・ファンは彼との決闘の中で自殺的な最期を遂げます。

初演は1889年11月11日、ワイマールの宮廷でR.シュトラウス自身の指揮で行われました。楽器構成はFl.3(picc.持ち替え), Ob.2, E.Hr.1, Cl.2, Fg.2, C.Fg.1, Hr.4, Tp.3, Tb.3, Tu.1, Timp.1, Tri.1, Cymb.1, Glo.1, Hp.1, 弦5部となっています。

ドン・ファン伝説

ドン・ファン伝説のストーリーは以下の通りです。

プレイボーイの貴族ドン・ファン(DonとはスペインでのMr.やSir.のようなもの)が貴族ドン・フェルナンドの娘を誘惑しますが、彼に見られてしまい、殺してしまいます。後日、墓場でドン・フェルナンドの石像の前を通りかかった時にドン・ファンはその石像を宴会へ招待します。彼は悪ふざけのつもりだったのですが、本当に宴会にドン・フェルナンドが幽霊として現れ、大混乱に陥ります。そしてその混乱の中、ドン・ファンはドン・フェルナンドによって地獄に引き込まれます。この伝説内ではドン・ファンは不道徳、非人道的で罰当たり、神も地獄をも恐れぬ無神論者な好色放蕩青年貴族ですが、最終的には神罰的な死を迎えるキャラクターとして描かれています。ちなみに、モーツァルトのオペラ『ドン・ジョヴァンニ』はこの伝説がそのまま描かれています。

一方でニコラウス・レーナウの叙事詩では、ストーリー進行は大まかには同じなのですが、まずそもそもドン・ファンは完璧主義的な側面があり、完璧な愛、そしてその実現をしてくれる完璧な女性を見つけるために女性を取り替え引き換えします。しかし、そんな女性は見つけられず、厭世観に囚われます。すると自身の父親を殺されたドン・ペドロが現れ、ドン・ファンに決闘を挑みます。ドン・ファンは剣の名手のため、あと一歩で勝利というところだったのですが、そこで自分の理想が叶えられない世界への絶望から剣を捨て、そのまま刺されて息絶えます。

こちらでは伝説のそれとは違いドン・ファンは理想主義的な完璧主義者で、最終的には自殺的な死を迎えるという大きな違いがあります。レーナウの描くドン・ファン像は彼自身の不完全さ、言うなれば人間的側面に目を向けたものと言えるでしょう。

交響詩

R.シュトラウスは生涯で7曲の交響詩を作曲しています。シェイクスピアの同名の戯曲をもとにした1888年作曲1891年改訂の『マクベス』op.23に始まり、レーナウの叙事詩をもとにした1888年作曲の『ドン・ファン』op.20、自身の闘病体験をもとにした1889年作曲の『死と変容』op.24、北ドイツの伝承の民話をもとにした1895年作曲の『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯』op.28、ニーチェの哲学書をもとにした1896年作曲の『ツァラトゥストラはかく語りき』op.30、ミゲル・デ・セルバンデスの同名の小説をもとにした1897年作曲の『ドン・キホーテ』op.35、そして彼自身を題材にしたと言われる1898年作曲の『英雄の生涯』op.40で終わります。ただしR.シュトラウスが1864年生まれ1949年没、そして作品番号が88番まで付けられていることを考えると、交響詩は彼の作曲家人生の前半を占めるのみで終わっていると言えますし、実際に彼はもともとやりたかったオペラ作曲に残りの半生を割いています。

そもそも交響詩とは一体なんなのでしょうか?交響詩の歴史は劇付随音楽まで遡れます。劇付随音楽とはその名の通り劇に付随した音楽のことで、このジャンルの代表作としてはベートーヴェンの『エグモント』op.84やメンデルスゾーンの『真夏の夜の夢』op.61が挙げられます。やがて劇の大まかなあらすじを表す役割の序曲が独立し、そして演奏会用序曲が登場します。これは単一楽章制の描写的音楽で、さらに序曲という名前を冠しているのにも関わらず、その作品単体で完結しています。例えばメンデルスゾーンの『フィンガルの洞窟』op.26は、彼がスコットランド旅行で行ったヘブリディーズ諸島にあるフィンガルの洞窟に感銘を受けて作曲されたものです。

さて、ここで古典派の交響曲について考えてみると、その大半は標題のない絶対音楽であり、例え表題を持つものであっても、ニックネームにとどまる程度でした。数少ない例外としては、1808年に作曲されたベートーヴェンの交響曲第6番『田園』op.68が挙げられる程度です。しかし、1830年のベルリオーズによる幻想交響曲op.14の完成はその交響曲の歴史における大きな転換点となります。幻想交響曲はベルリオーズ自身の失恋体験をもとにしており、彼自身によって解説されたプログラム・ノートが付属し、それを音楽で描写するという形式をとりました。これは斬新な試みで、テキストに沿った描写のために、特定の人物を表し形を変えながら繰り返し登場する動機である「固定楽想」(仏: idée fixe)を使用しました。なお、このような動機が形を変えながら登場する試みはすでにウェーバーがオペラで行っており、後世の研究者によって「ライトモチーフ」(独: Leitmotiv)と名付けられました。ワーグナーはこのライトモチーフを効果的に用いることで、上演に何時間もかかるような長大なオペラ作品であっても統一感を持たせることに成功しました。このライトモチーフの考え方はR.シュトラウスにも影響を与えています。

描写的な管弦楽作品の登場、ライトモチーフの使用などの試みを融合して推し進めたのがフランツ・リストです。彼は音楽外の芸術(詩や絵画など)を音楽で表現することを試み、それを「交響詩」(独: Sinfonische Dichtung)として名付けました。そして、ユゴーの詩集『秋の葉』にもとづいた『人、山の上で聞きしこと』S.95を皮切りに、『前奏曲』(Les Préludes) S.97を含む13曲の交響詩を作曲します。

リストの死後、ドイツ系の作曲家で交響詩という概念の拡張をしたのがR.シュトラウスでした。なお、R.シュトラウスは彼自身の交響詩のことを「音詩」(独: Tondichtung)と呼んでいました。日本語ではどちらも交響詩という訳し方をしますが、R.シュトラウスの交響詩はリストのそれと比べてより内面的な表現を重視していると言えるでしょう。

もちろんR.シュトラウス以外の作曲家も数多く交響詩を残しています。文学作品をもとにした例としては、アンデルセンの童話をもとにしたツェムリンスキー作曲の『人魚姫』、ゲーテのバラードをもとにしたデュカス作曲の『魔法使いの弟子』、他にもフィンランド独立運動のプロパガンダ目的で作曲されたシベリウス作曲の『フィンランディア』、情景描写としてのレスピーギ作曲のローマ三部作やドビュッシー作曲の『海』などが例としてあげられるでしょう。なお交響詩のその系譜は、実質的にR.シュトラウスで1つの到達を見ます。

R.シュトラウスのオーケストレーション

管弦楽法の歴史において、R.シュトラウスの管弦楽法は、比較的色彩豊かと言われています。彼の管弦楽法を語るにおいて、ヴァイオリン、オーボエ、ホルンの3つの楽器無しでは語れないでしょう。彼は管弦楽作品こそ多く作ったものの、協奏曲に関してはこの3つの楽器でしか作曲していません。

彼は様々な作品においてコンサートマスターのソロによるメロディーを与えています。最も有名なのは『英雄の生涯』のそれでしょう。作品内ではヴァイオリンソロは英雄の妻、つまりR.シュトラウスの妻であるパウリーネ・デ・アーナを指しています。彼女は恐妻家として有名で、R.シュトラウスはいわゆる尻に敷かれるタイプの夫だったとされています。また、『ドン・ファン』でのヴァイオリンソロは女性への口説き文句ですし、女性に関連した旋律をヴァイオリンは与えられることが多いと言えます。

オーボエに関しては、1903年作曲のR.シュトラウス自身の家庭の様子を元ネタにした『家庭交響曲』op.53を考えるとわかりやすいでしょう。『家庭交響曲』ではオーボエ・ダモーレ(oboe d’amoreのamoreはイタリア語で愛)の奏でる旋律が、子供のへの愛を表します。他にも『ドン・ファン』では愛の交歓のシーンで有名なソロがありますし、オーボエは愛を表していると言えるでしょう。

R.シュトラウスの父、フランツ・シュトラウスはミュンヘン宮廷歌劇場の首席ホルン奏者で、幼い頃のR.シュトラウスの音楽教育をしていた人物でもありました。R.シュトラウスがホルンを特に重視したのにフランツの影響があるのは決して否めないでしょう。また、「ホルン=英雄」のイメージはベートーヴェンの交響曲第3番『英雄』ですでにある程度定着しており、英雄的人物の死を取り扱った作品ばかり書いているR.シュトラウスと相性がとても良かったのではないでしょうか?例えば『英雄の生涯』や『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯』では、3オクターブ以上の音域を駆使するパッセージをホルンに吹かせています。

R.シュトラウスはこうして楽器そのもののイメージをも利用して、彼の作品内での様々な描写を行ったのです。ある意味楽器の特徴を存分に活かして発揮するためのオーケストレーションであったとも言えます。

曲構成

曲はE-Dur(ホ長調/#4つ)で、形式としてはソナタ形式とロンド形式の折衷のようになっています。

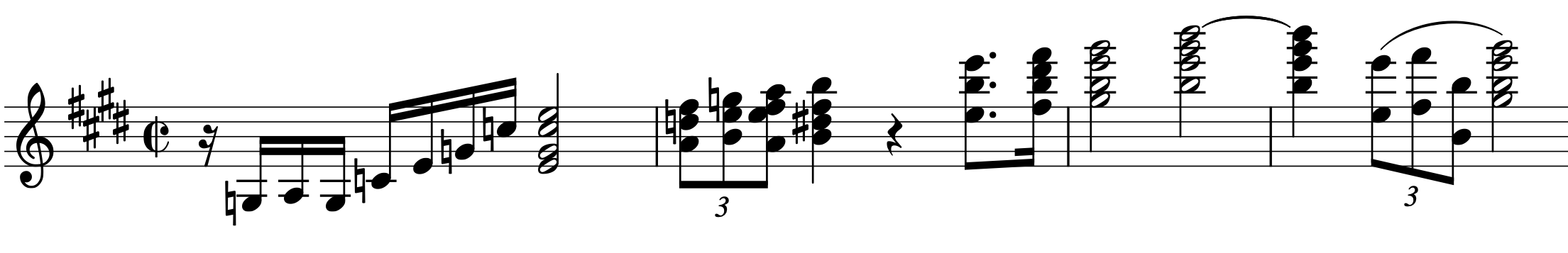

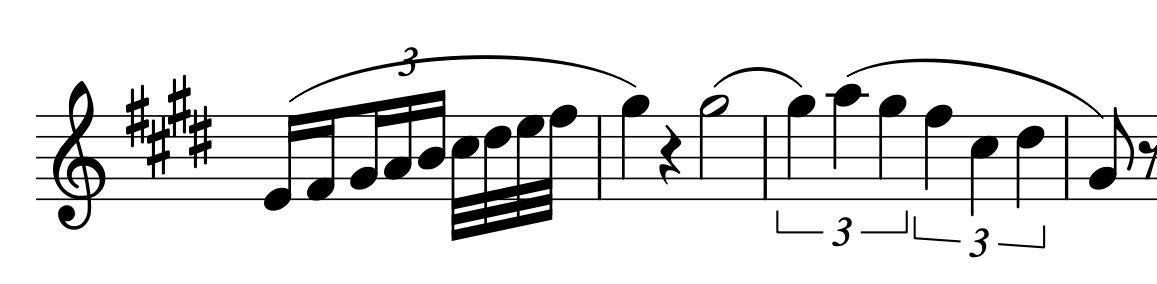

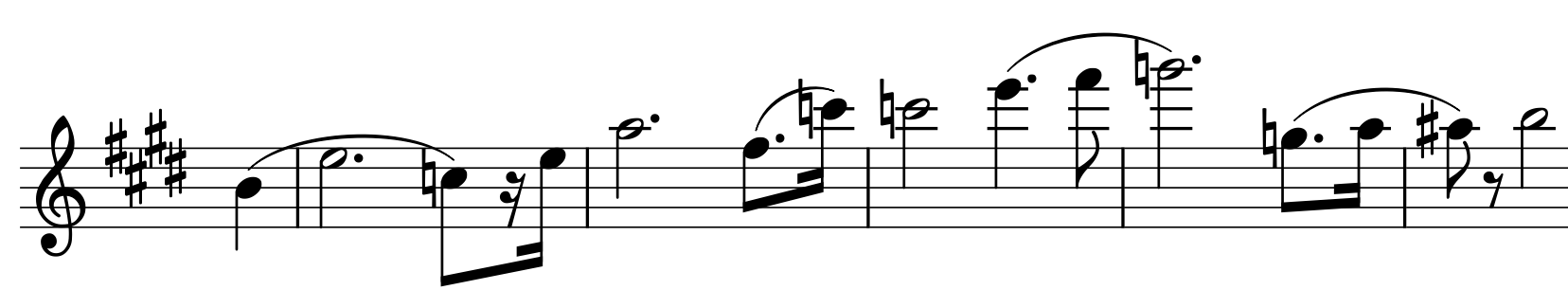

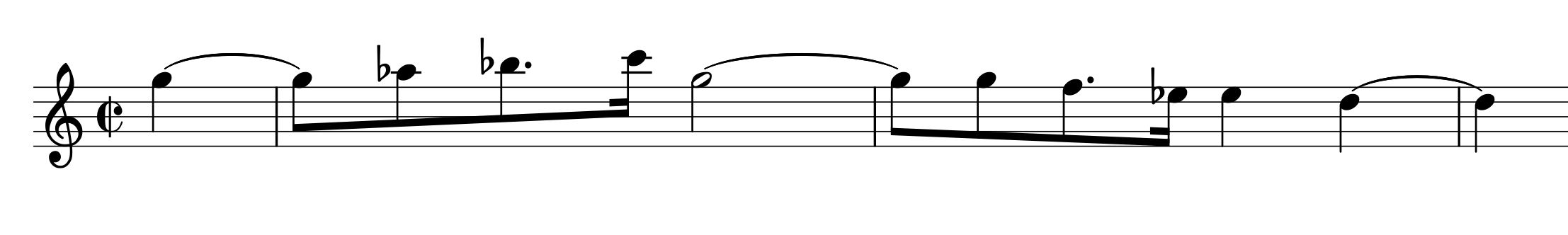

曲はいきなりチェロ以上の弦楽器による激しい上行音階で幕を開けます。そして3小節目にして最高音に達します。この冒頭4小節間はレーナウの詩中の表現から「悦楽の嵐の主題」と呼ばれています。5小節目からは木管楽器に始まる下行音形による「理想の女性の主題」で一気にティンパニの3連符になだれ込み、それを追いかけるようなトランペットのファンファーレに「ドン・ファンの第1主題」が続きます。この勇ましい主題はヴァイオリンによって提示され、「理想の女性」の主題と絡み合いながら最高音に到達します。一瞬の間をとってから悦楽の嵐の主題でリスタートするのですが、突然落ち着いて全く別のテンポ感で恋愛関連のメロディーが暗示されます。このメロディーは後ほど形を変えて登場します。このような冒頭から爆発的に全ての音空間を支配するような始め方(悪く言えば出オチ)はR.シュトラウスの得意技で、『ツァラトゥストラはかく語りき』や『英雄の生涯』でも同じようなものを見ることができます。

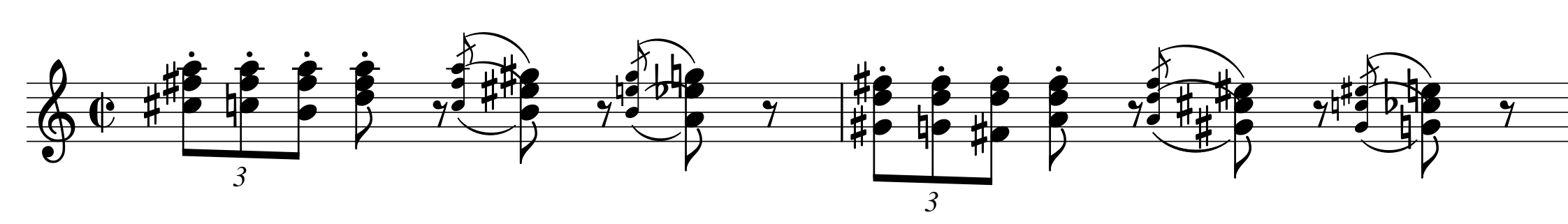

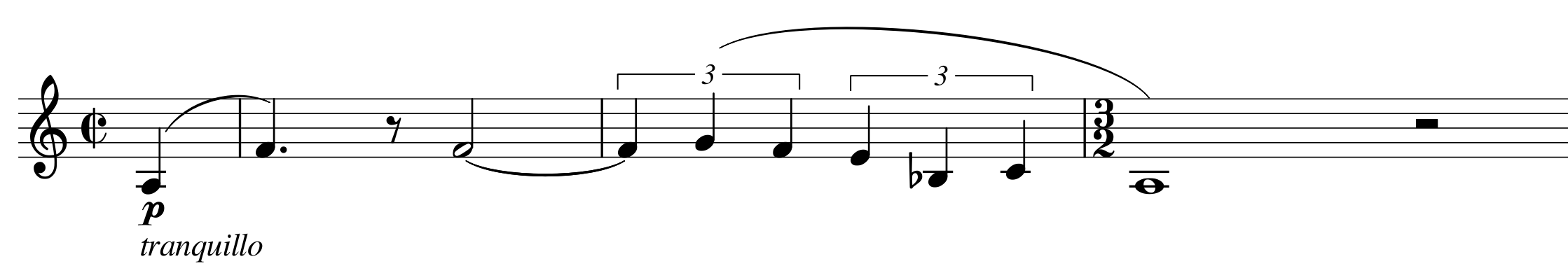

悦楽の嵐の主題

理想の女性の主題

ドン・ファンの第1主題

女性関連のメロディーその1

女性関連のメロディーその2

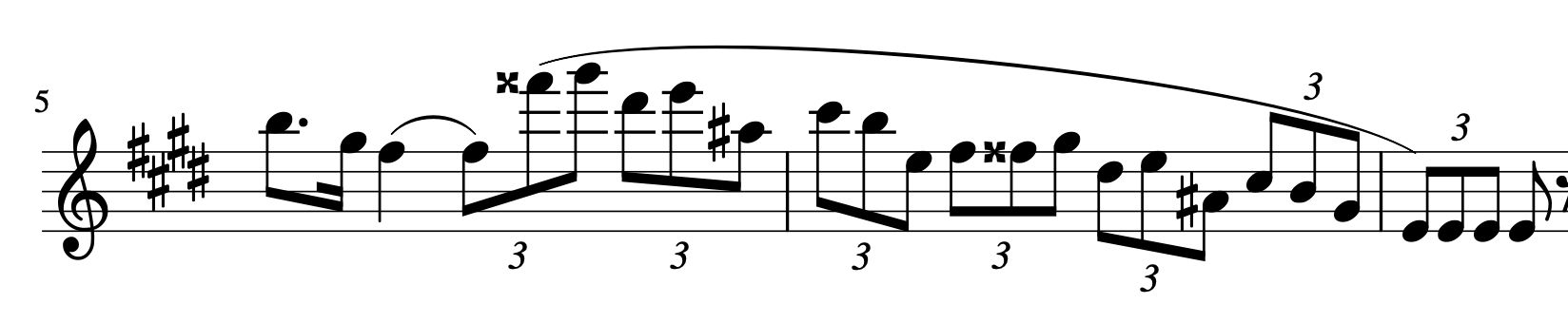

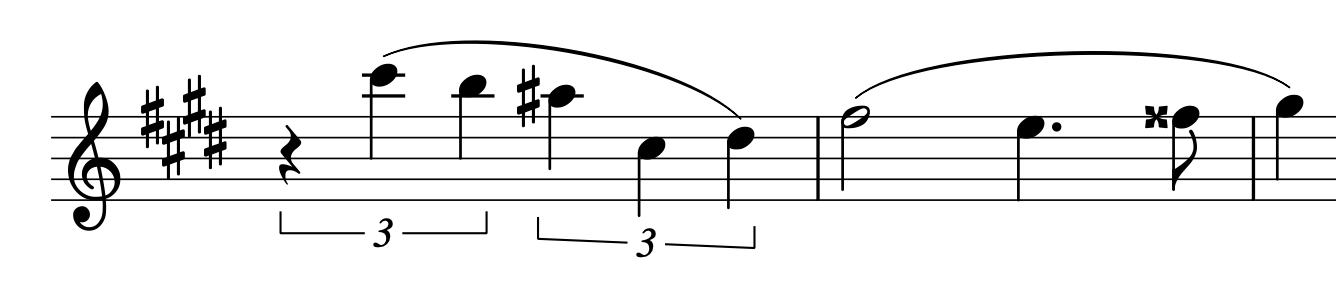

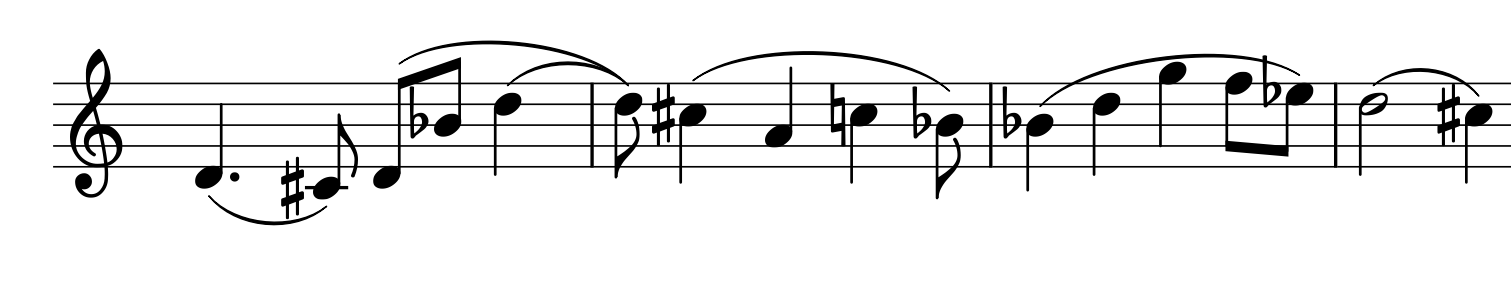

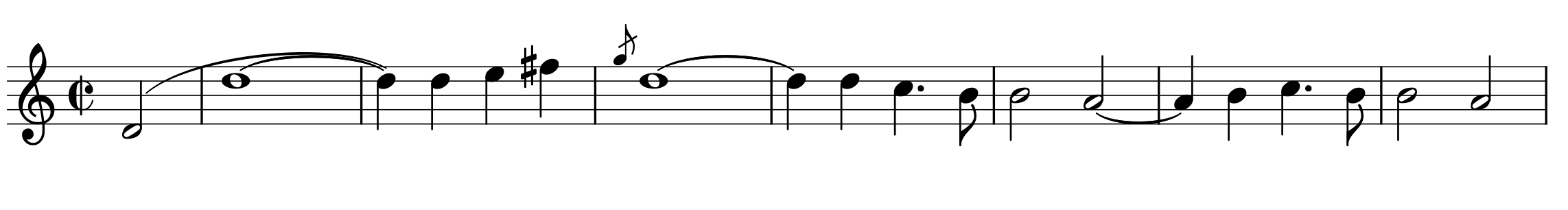

しばらくするとガラッと雰囲気が変わり、ヴァイオリンソロによる甘美な旋律でドン・ファンが女性を口説きます。最初はヴァイオリンソロとオーケストラが交互に会話するのですが、段々と絡み合い盛り上がっていきます。この時のメロディーは先ほど暗示された女性関連のメロディーの変形となっています。ドン・ファンと女性の絡みはさらなる盛り上がりを見せますが、頂点に到達すると空虚な絶望感へと変化してしまいます。

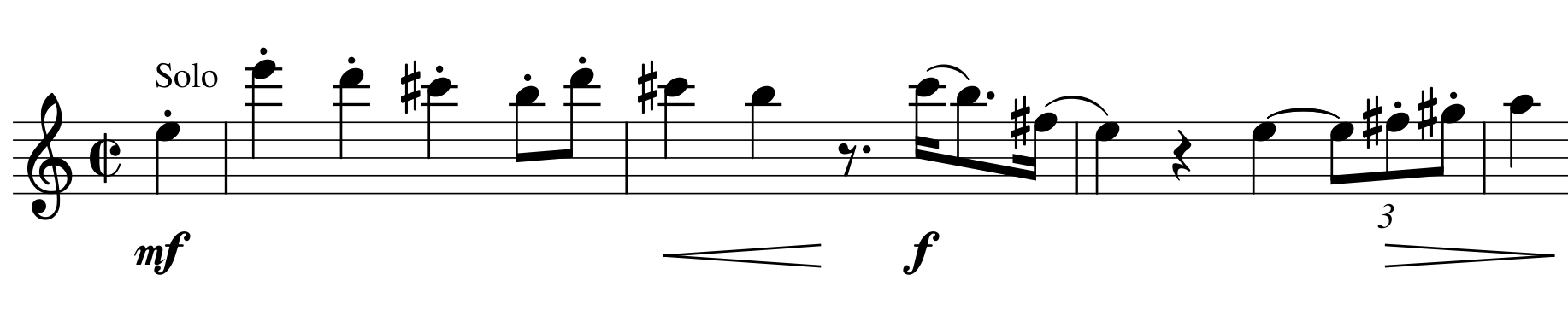

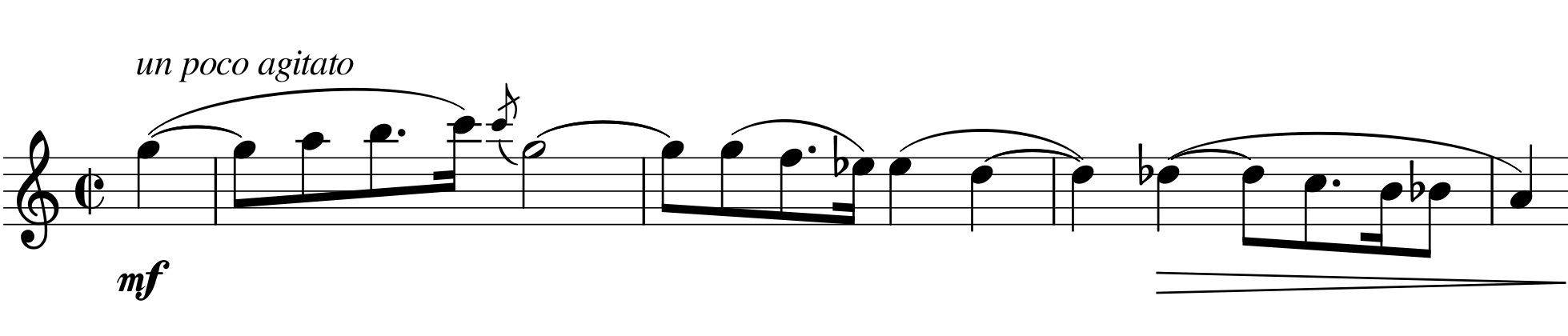

ヴァイオリンソロのメロディー

女性関連のメロディーその2の変形

空虚な絶望感

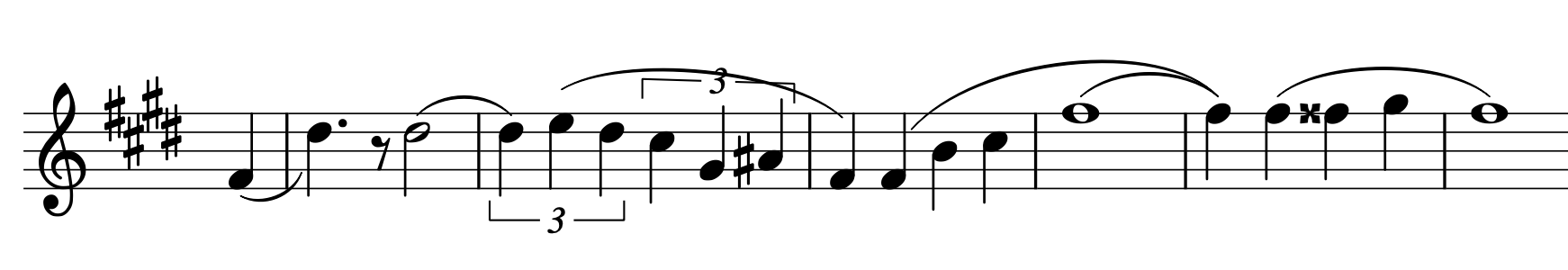

その絶望感とともにドン・ファンの気持ちは萎んでいきますが、チェロの悦楽の嵐の主題にその復活は始まり、どこか陰りを感じさせるドン・ファンの第1主題が登場します。一連の展開が過ぎるとドン・ファンによる女性への求愛の動機がヴィオラとチェロで奏でられます。しかし、女性はそれをいなし、その言動はフルートのメロディーで表現されます。諦めぬドン・ファンは再び求愛し、再びいなされるのですが、徐々に間隔が狭まっていき、女性はドン・ファンになびいていきます。やがてチェロによる求愛の動機に伴われたオーボエの甘美なソロで、再び恋愛模様が描かれます。

陰りを感じさせるドン・ファンの第 1 主題

求愛の動機

いなすフルート

チェロによる求愛の動機での伴奏

2⼈⽬の⼥性の恋愛のテーマの変形

2⼈⽬の⼥性の恋愛のテーマの変形2

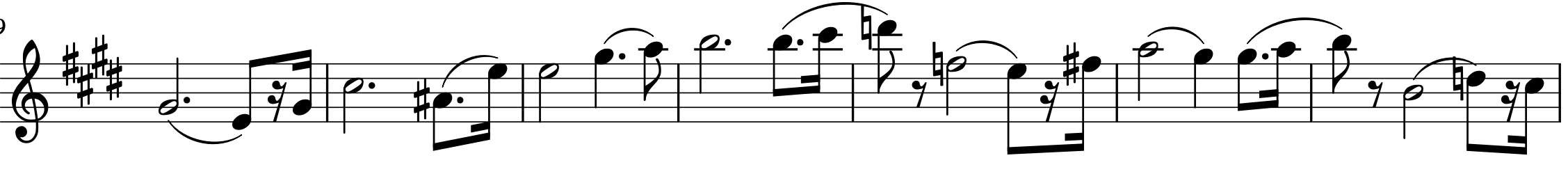

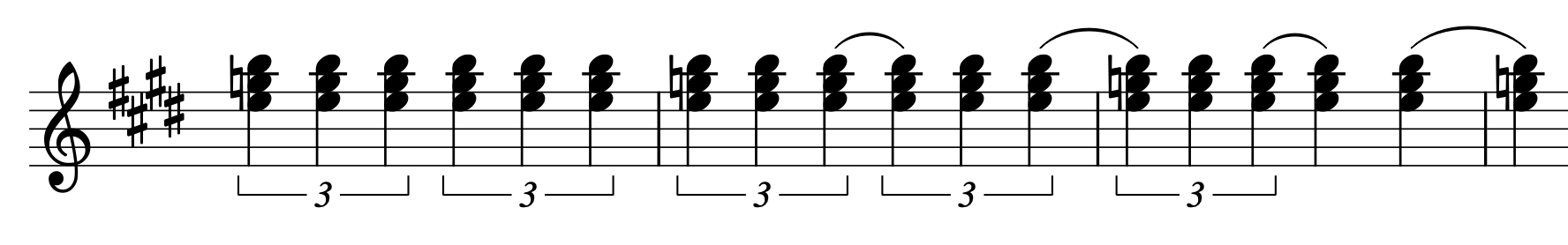

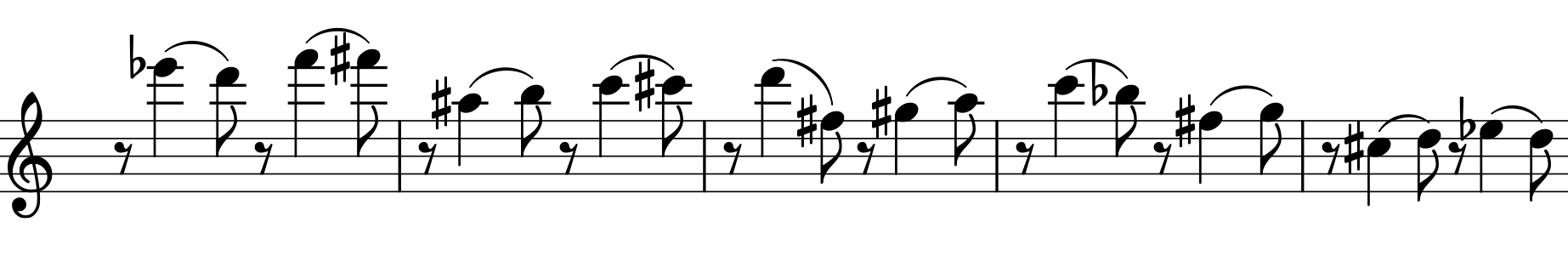

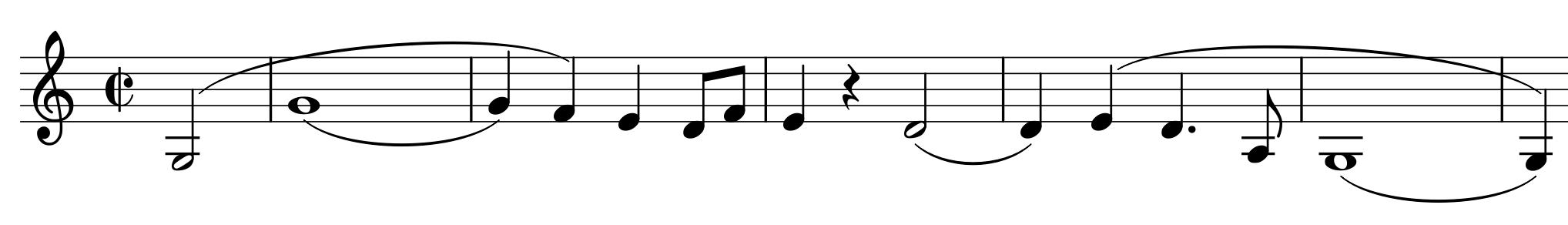

ただこれもドン・ファンが望んでいたものではなく、求愛の動機が低弦からカノン風に盛り上がると、ホルンによる「ドン・ファンの第2主題」が現れます。この主題は満たされないドン・ファンの不満を表します。これに弱々しくオーボエの愛の主題が応えますが、再びドン・ファンの第2主題でかき消されてしまいます。これに悦楽の嵐の主題が重なっていき、カノン風に処理されて進んでいきます。

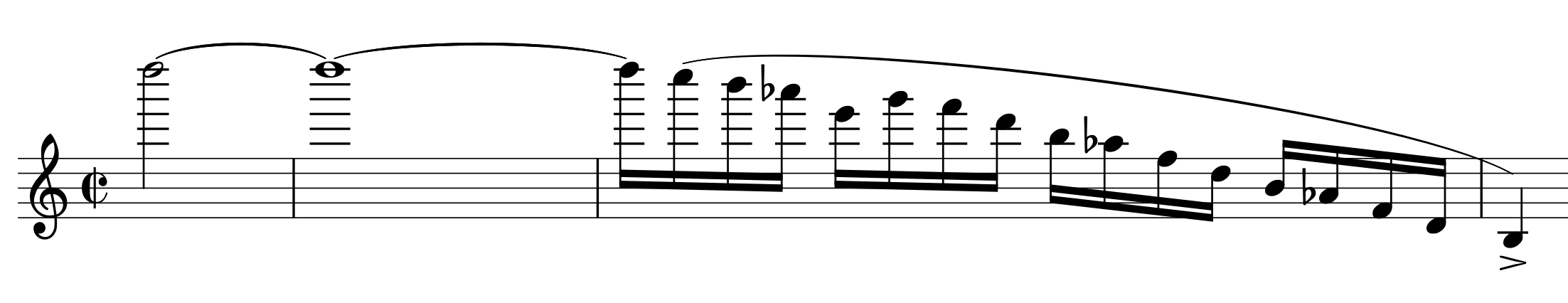

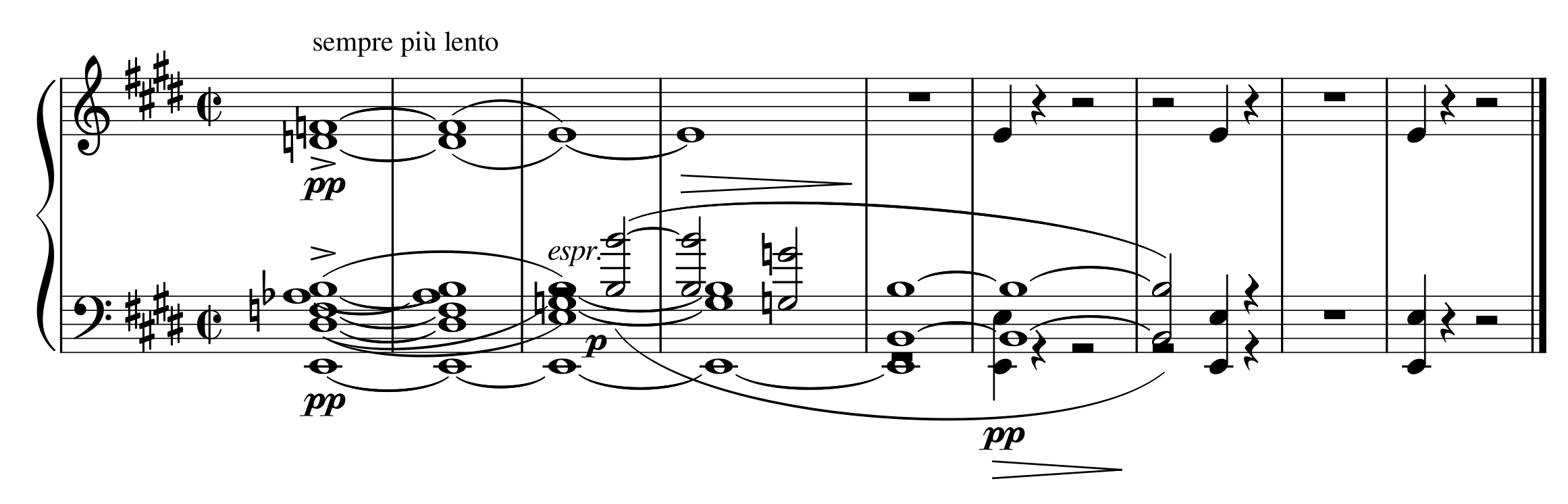

ドン・ファンの第2主題

カノン風の盛り上がり

悦楽の嵐の主題が強まったところで謝肉祭の場面となり、曲中で最も煌びやかで賑やかな部分となります。この場面内では、グロッケンシュピールによるドン・ファンの第2主題が変奏されたり、悦楽の嵐の主題と装飾音付きの3連符が絡み合ったりします。この絡みの末に最高点に到達して高揚……とはならず、急転落してどん底へ落ちていってしまいます。コントラバスの持続音の上で、陰りを感じさせる風に変化した様々な女性関連のメロディーがそれぞれ木管とヴァイオリンソロで登場し、「二日酔いの帰り道」のドン・ファンは過去の恋愛を悲しげに振り返ります。

謝肉祭

グロッケンシュピールによる変奏

どん底へ

陰りを感じさせる女性関連のメロディーその1

陰りを感じさせる女性関連のメロディーその2

陰りを感じさせる女性関連のメロディーその3

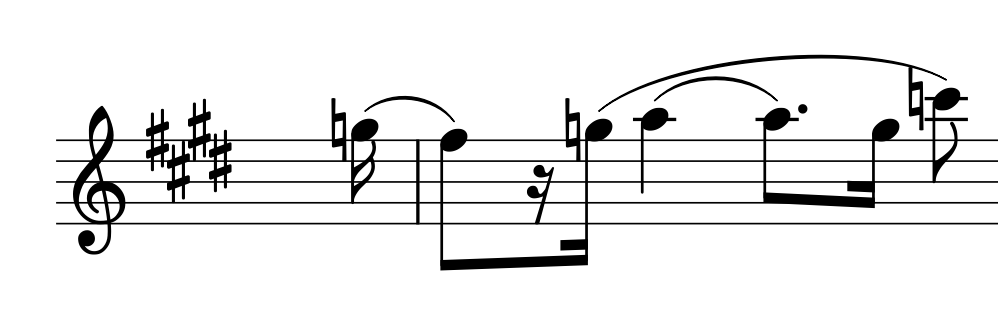

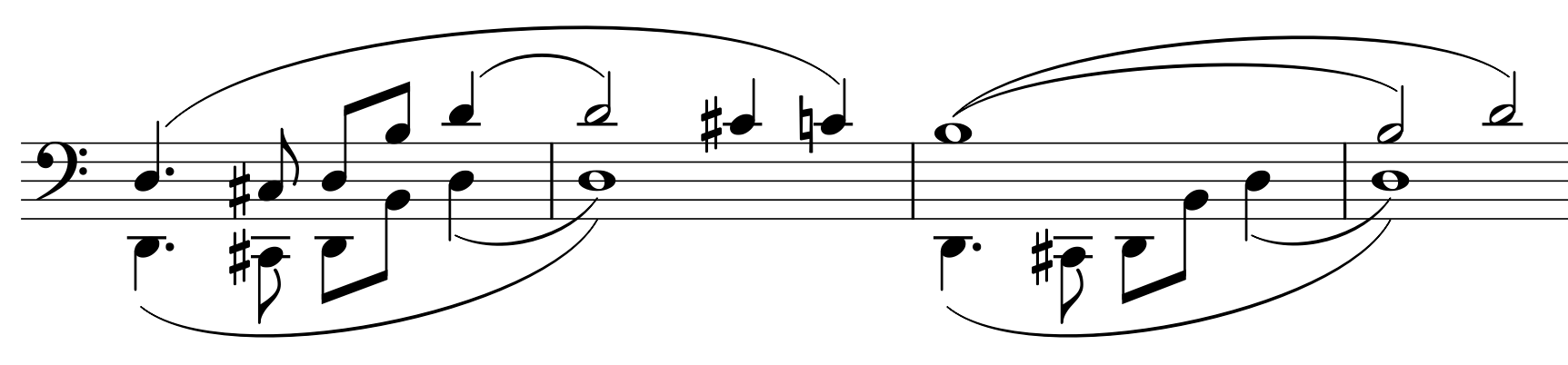

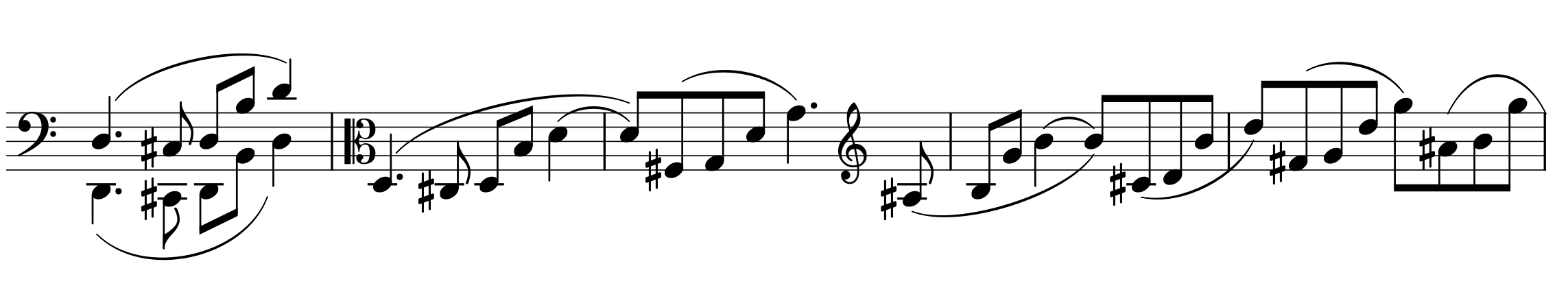

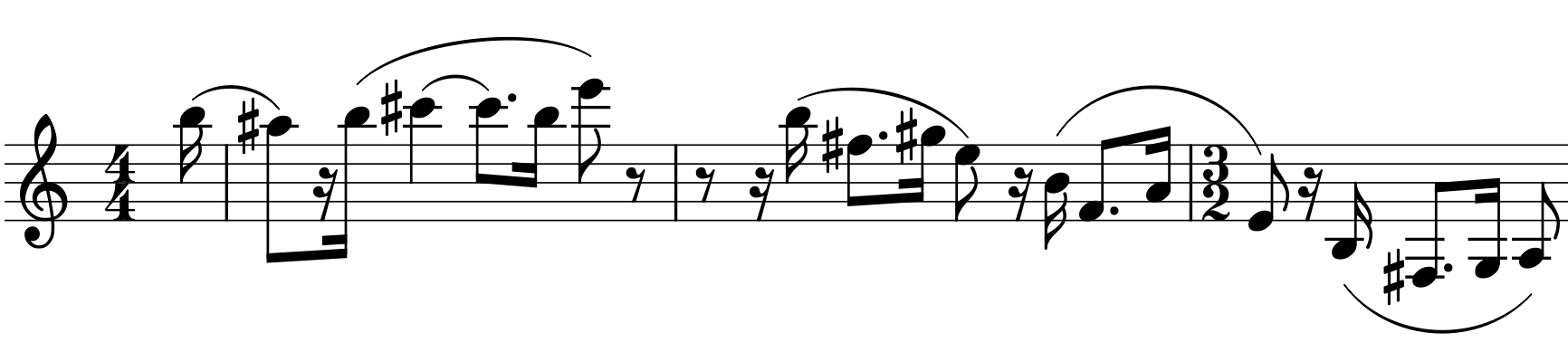

しばらくその悲しみの中にいるドン・ファンですが、やがてピアニッシモでの悦楽の嵐の主題がチェロを皮切りに徐々に盛り上がります。その盛り上がりの到達点として、冒頭の悦楽の嵐が、続いてドン・ファンの第1主題が短縮されて再現されます。そしてドン・ファンの第2主題がホルンとチェロで力強く勇壮に奏でられ、この主題が対位法的に絡み合うとその末にドン・ファンの第1主題が再登場し、その登場でさらに緊張が高まります。そこから音楽はますます加速しますが、突然悲痛な最期を暗示するかのように曲は終わります。薪は尽き、かまどの火は消えて冷たくなったのです。

悲痛な最期

参考文献

最新名曲解説全集 管弦楽曲3 音楽之友社

作曲家◎人と作品シリーズ リヒャルト・シュトラウス 岡田暁生著 音楽之友社

(文責:Vn.3 S.M.)