ベートーヴェン/交響曲第1番ハ長調作品21

概要

交響曲第1番は1799年に作曲され、1800年にウィーンで初演されました。この演奏会にはモーツァルトの交響曲やハイドンのオラトリオからの抜粋、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番や7重奏曲などが同時にプログラミングされており、本作はそのメインに据えられていました。管楽器が多く活躍する本作のスタイルが革新的だったせいか、初演での評価は芳しくなく、「吹奏楽のようだった」との評が付いたと言われています。むしろ7重奏曲の方が講評を博したようです。

さて、この1800年という作曲年は、モーツァルトの交響曲第41番『ジュピター』(1788年)やハイドンの交響曲第104番『ロンドン』(1795年)に比べてかなり間が空いています。また、これを書いた頃にはベートーヴェンは29歳になっており、モーツァルトが6歳で最初の交響曲を完成させたことなどと比較しても、交響曲に対していささか慎重な姿勢が窺えます。実際にベートーヴェンは1795年に最初の交響曲の作曲を試みていますが、完成には至りませんでした。この年はハイドンが2度目のロンドンでの演奏会から帰国した年でもあり、ヨーロッパを股にかけて活躍する師の作品を間近に触れることで触発されたのかもしれません。一方でこの慎重な姿勢からは、師を超える作品を書くのだという意気込みが窺えます。

若かりし頃のベートーヴェン

ベートーヴェンの作品区分

ベートーヴェンの作品はしばしば前期・中期・後期の3つに区分されます。

前期はモーツァルトやハイドンの影響を受け、ウィーンで作曲家として活躍し始めた時期で、交響曲第1番、ピアノソナタ第8番『悲愴』、ピアノ協奏曲第1番などがあります。創作の中心はピアノを用いたもので、徐々に弦楽の室内楽曲も増えてきます。

中期は難聴を告白した「ハイリゲンシュタットの遺書」の時期を乗り越えてからの「傑作の森」と呼ばれている多作な時期で、第2番から第8番までの交響曲、ヴァイオリン協奏曲、『ラズモフスキー四重奏曲』と呼ばれる3部作、唯一のオペラ『フィデリオ』など、ほとんどの有名作はこの時期に属します。

後期は「傑作の森」の後のスランプを乗り越えた、交響曲第9番に代表されるような超越的な作品を書いた晩年期です。作品数はそれほど多くなく、交響曲第9番『合唱付き』、ミサ・ソレムニスのような大規模作や、第12番から第15番までの弦楽四重奏曲がこの時期に属します。創作の中心はピアノから離れ、弦楽四重奏曲に重点が置かれていることが特徴的です。

交響曲第1番は前期に属し、その中核的な作品と言えます。旋律法にはモーツァルトからの、楽曲構築にはハイドンからの影響も見られます。一方でそれだけではないベートーヴェン独自のアイデアも随所に見られます。2人の大先輩に敬意を払いながらも、新しい時代の交響曲としての革新性を兼ね備えた作品に仕上がっています。

交響曲第1番の独自性

交響曲第1番の独自性は随所に見られますが、それらについて順に紹介していきます。

まずは、楽器法についてです。全ての管楽器が2本ずつ揃っているという時点でモーツァルトやハイドンのほとんどの交響曲よりも大規模ですが、その役割の重大さは比較にならないほど高まっています。例えば序奏の最初のカデンツにおいて弦楽器はピッツィカートが指示されており、響きの主体は木管楽器が担っています。このような前例はほとんどなく、あったとしても管楽器8本による充実した和音である例は交響曲では存在しません。このほかにも、緩徐楽章でのティンパニの使用など、ベートーヴェン独自のものと言える用法が数多く見られます。こうした管打楽器の起用による大音量化の傾向は第2、3、5、9番の交響曲にも見られ、その度合いは徐々に増していっています。そのため初演時には「まるで吹奏楽のようだった」との評も伝わっています。

次に、各楽章についてです。第1楽章の序奏は主調であるハ長調ではなく、下属調の属七和音で開始します。このときハ長調の構成音には含まれていないB音を最初に耳にすることになります。古典派の時代において、大規模な交響曲を構成する方法として調性の支配力はロマン派時代よりも強固だったので、その曲の調性を聴衆に提示することは重要なことでした。それゆえにこの意表を突く導入が聴衆に与えた混乱の大きさは計り知れません。序奏の調性が主調と異なる交響曲の例はハイドンの晩年の作品に見られますが、その多くは長調の同主短調によるもので主調への復帰が予感させるものがほとんどです。そういった意味で下属調での開始はまさに前代未聞と言えましょう。

第2楽章では、主題提示がフーガの技法を用いて対位法的になされるものであるが、このような提示も珍しいものである。これはベートーヴェンがウィーンに上京する前に、ボンで作曲を師事したクリスティアン・ゴットロープ・ネーフェやハイドンが2度目のロンドン旅行へ発った後にウィーンで師事したヨハン・ゲオルク・アルブレヒツベルガーの教えが影響していると考えることができます。彼らの教えはバッハの「平均律クラヴィーア曲集」を用いた厳格対位法を含んでおり、その対位法の多用は後期まで一貫した彼自身の個性に昇華していきました。

第3楽章のメヌエット楽章については、一般的なメヌエットの基本拍は四分音符であるのに対し、本作では付点二分音符が基本拍となっています。これは改訂稿のメトロノーム記号からも読み取れます。拍節感が異なる時点で、従来の宮廷舞曲としてのメヌエットと同列に語ることはもはやできないほど異質です。ハイドンの末期の交響曲の中にはアレグレットが指示された、やや快速な作品も登場しますが、それでも基本拍が四分音符であることは揺らぎませんでした。交響曲第2番以降でベートーヴェンはこのようなスタイルの舞曲楽章をスケルツォと呼んでいますが、本作のテンポ設定はその交響曲第2番よりも速いのです。

第4楽章の序奏も特徴的です。第1ヴァイオリンはハ長調をG音から手探りするようにF音まで上昇し停止しますが、この上昇は第1楽章の主部に入る直前の部分や第3楽章の冒頭の旋律と類似しており、F音での停止は潜在的に第1楽章冒頭で提示される属七の和音を象徴しています。

全曲通して言えることは、序奏と主部の関係、楽章間のつながりがとても深いということです。こうした交響曲の設計法について師ハイドンから学ぶことは多かったと窺えますが、その緻密さ、壮大さは彼を凌駕しています。そしてそれは前述したようなベートーヴェン独自のアイデアによるものなのです。

しかしながら、こうした独自性は、決して突然変異的にもたらされたものではなく、モーツァルトとハイドンの残した交響曲の軌跡を継ぐ物であって、ある意味自然な拡張でもあると捉えられます。例えば、様々な調性を経由して不安定な序奏は、極めて明確なハ長調の主部に向かう巨大なドミナントと捉えられますが、こうした原理は同主短調で開始するハイドンの晩年の作品にも通ずるものがあります。第3楽章の快速なメヌエットについても、ハイドンのいくつかの作品でもその兆しは見受けられます。しかし、結局のところテンポ表記はアレグレットまで、基本拍も四分音符まででした。このハイドンが超えなかった一線を超すことで新たな時代の到来を表現したかったのかもしれません。

楽曲解説

第1楽章 ハ長調 2分の2拍子 アダージョ・モルト-アレグロ・コン・ブリオ ソナタ形式

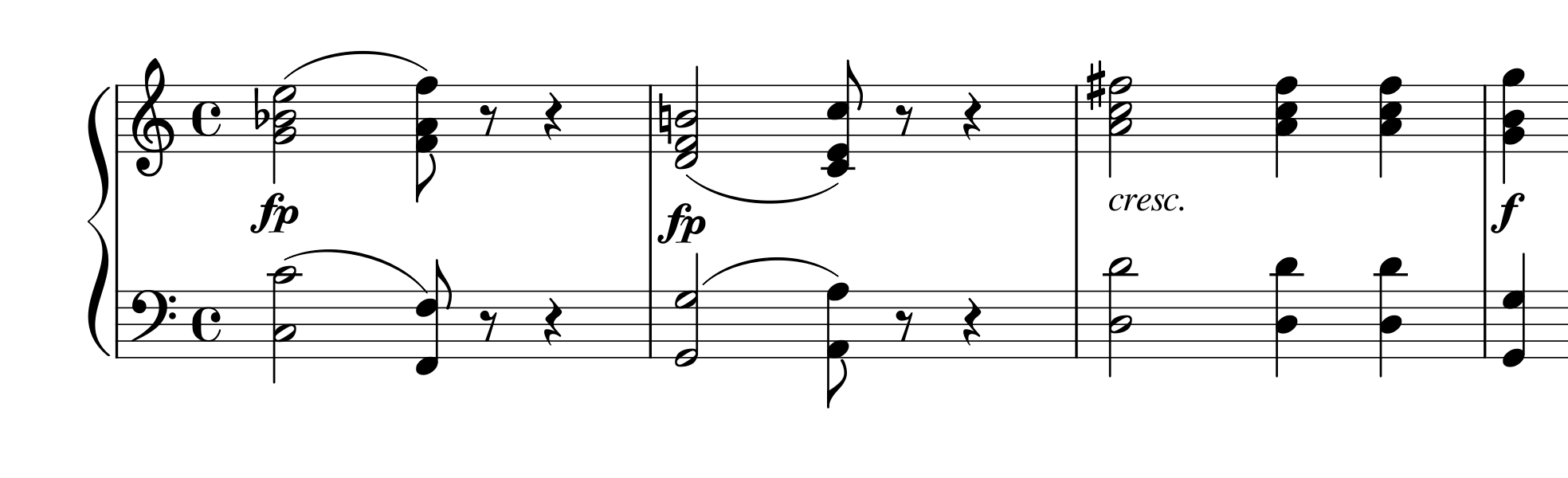

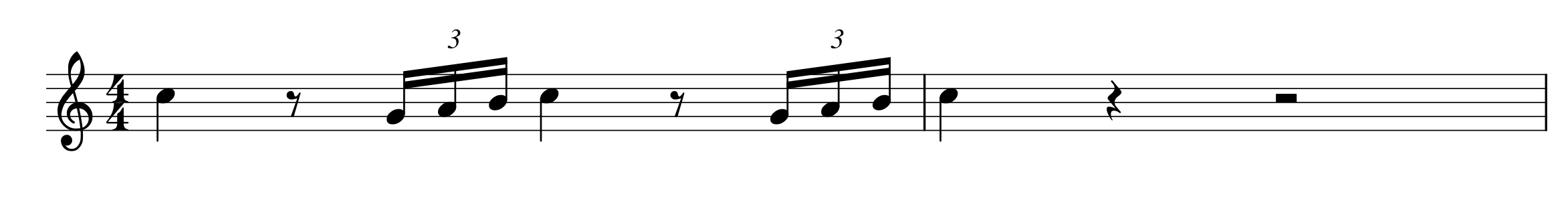

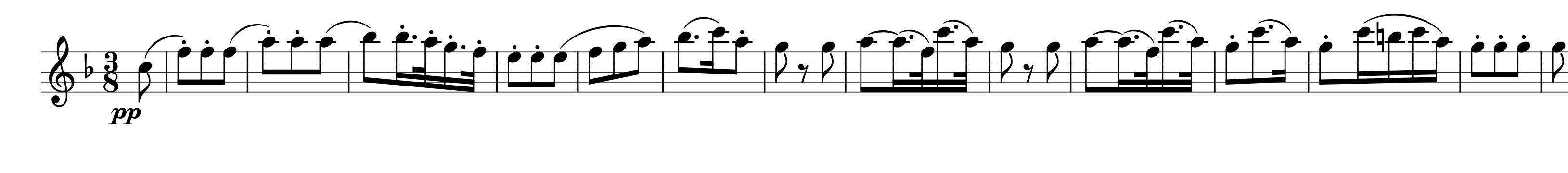

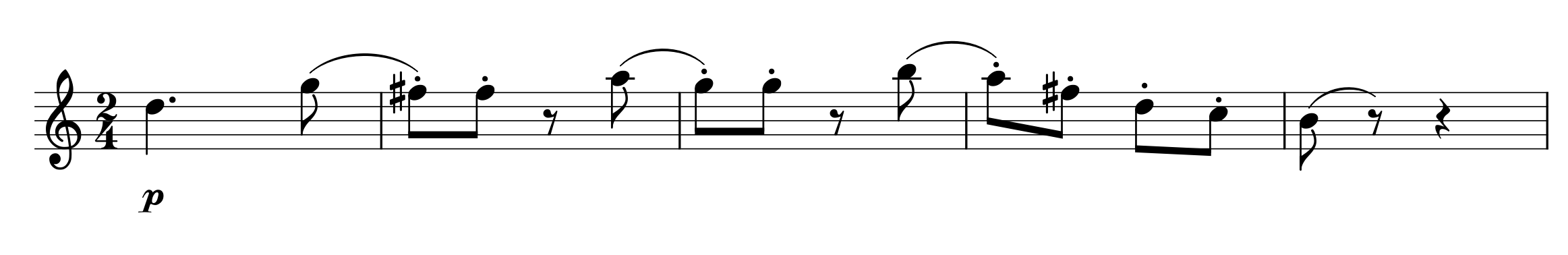

冒頭でいきなり主調であるハ長調に対して下属調にあたるヘ長調の属七和音で開始し、ヘ長調に解決します。この形が次の小節ではハ長調に移されたかと思わせるハ長調の属七和音が鳴りますが、ハ長調には解決せず、イ短調に偽終止します。さらに次の小節ではf音が半音高められており調性は属調であるト長調に移っているのです(譜例1)。

譜例1 第1楽章序奏①

5小節目から旋律的な動きが登場しますが、3小節目で高められたFisがFに戻っているためハ長調が確定します。しかし、和音の性格をつかさどるバス声部にはいまだに主音であるCが現れていません。

ハ長調の基本形が現れるのは8小節目、時間にして曲の開始から30秒ほど経過してからです(譜例2)。

その後ハ長調を確定させる和声的な動きが続き、主部に入る直前、14小節目においてト長調の音階が奏でられます。ここで現れるト長調の導音FisによってGが強調され、主部のハ長調の和音への緊張感が高まっています。このような半音でのせめぎあいは全曲を通じて頻出する表現となっています(譜例3)。

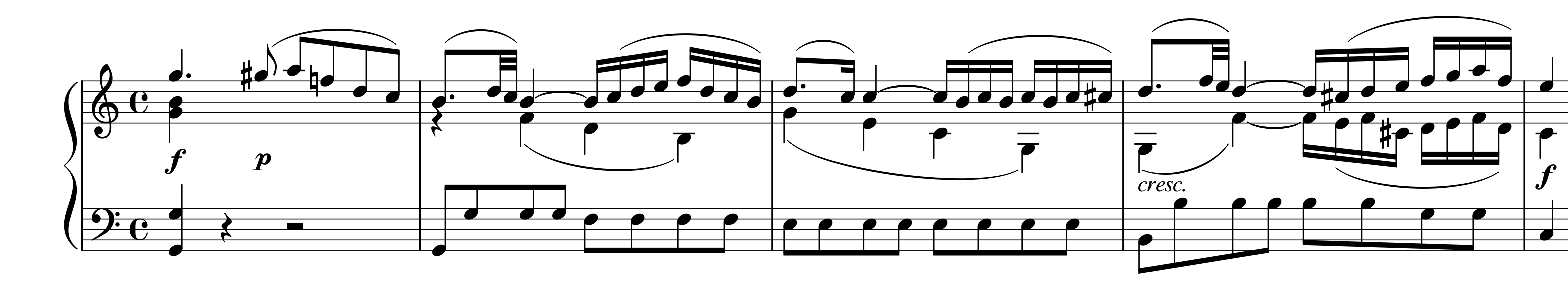

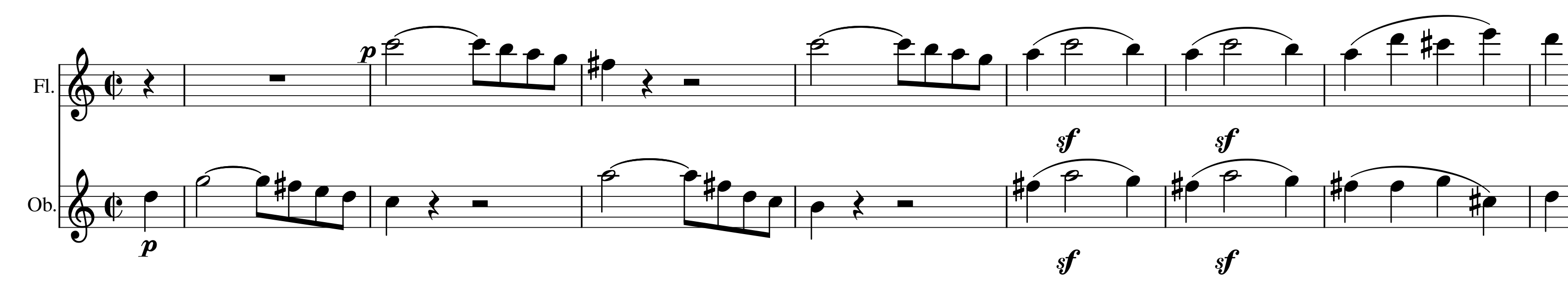

譜例2 第1楽章序奏➁

譜例3 第1楽章序奏③

さて、調性において不安定な序奏に導かれた主部の第1主題は極めてハ長調的で、G, H, Cの3音のみの動機で構成されています(譜例4)。

導音であるhからcへの進行が強調される旋律構造はモーツァルトの交響曲第41番『ジュピター』の主要主題を彷彿とさせますが、リズムがより堂々としたものになっています(譜例5)。

このようにしてハ長調を強調したかと思うと、全く同じ主題がニ長調で繰り返されます。これはドッペルドミナントと言って、2重に解決に向かう和音進行となっているため続くハ長調のカデンツの安定感をさらに高める効果を持ちます。

譜例4 第1楽章第1主題

譜例5 ジュピター交響曲の第1主題

第2主題は定型通りト長調で提示されます。この主題はオーボエとフルートが互いに受け渡しながら提示されますが、一つの主題を複数の楽器で受け渡すのもベートーヴェンの管弦楽作品の特徴です。第2主題はハ短調を経由して展開されます(譜例6) 。

やがてト長調に再び到達し第1主題が再び回帰します。こうしたアイデアはハイドンのいくつかの交響曲にも用いられています。そして曲想は落ち着きを取り戻しながらト長調を確定していきます。

譜例6 第1楽章第2主題

展開部も属調で開始するのが一般的ですが、本作では突然イ長調が示されます。その後も第1主題部の諸主題を扱いながら自由に転調していきます(譜例7)。

再現部は第1主題第2主題ともにハ長調で再現されますが、これは定型通りです。ただし、展開はやや省略されています。第1主題の再現は全楽器のユニゾンで行われるためかなりの迫力を生みます。

再現部はやや短く、両主題を紹介するにとどめたのに対し、コーダは入念に作られておりその長さは59小節にわたります。コーダでも大きな転調は見られないものの新たな展開が行われます。これほど作りこまれたコーダはモーツァルトやハイドンには見られないものです。

譜例7 第1楽章展開部

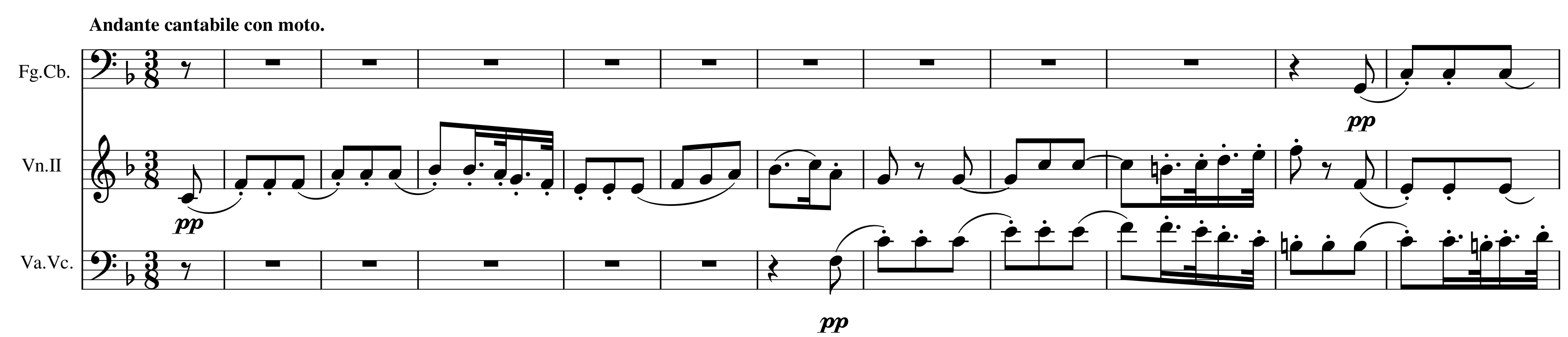

第2楽章 ヘ長調 8分の3拍子 アンダンテ・カンタービレ・コン・モート ソナタ形式

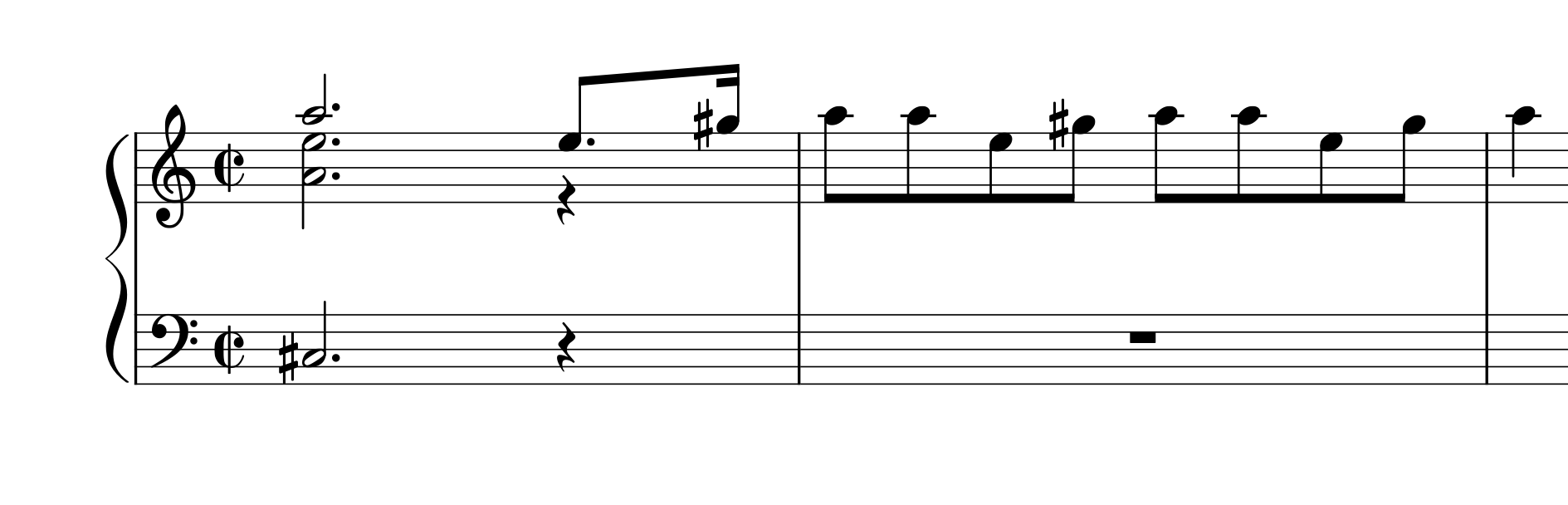

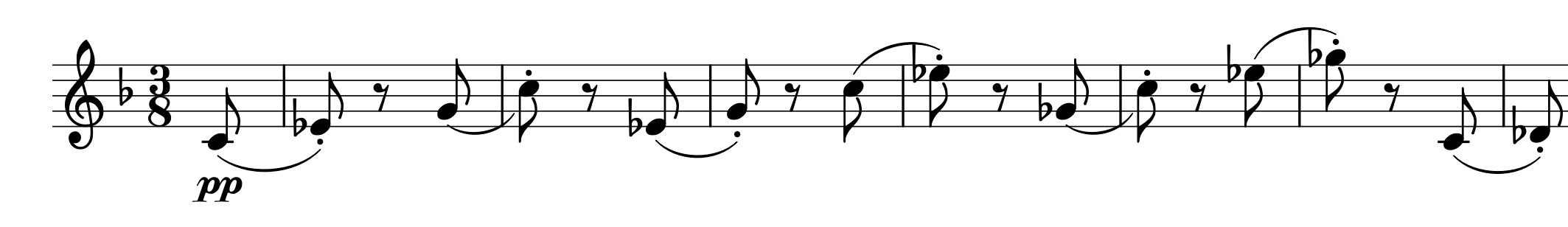

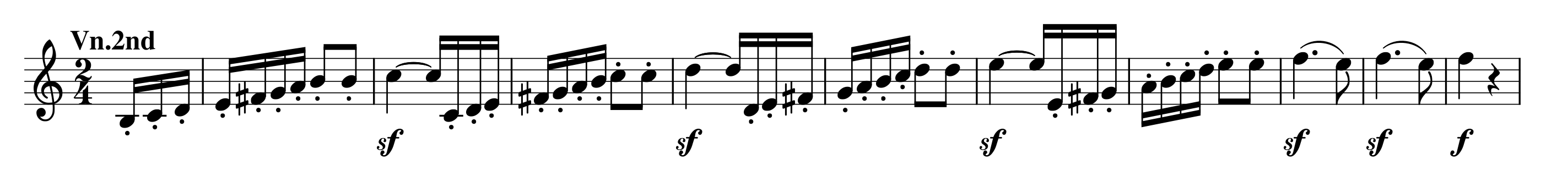

曲は伴奏を伴わない第2ヴァイオリンによる主題提示で始まりますが、すぐにヴィオラ・チェロが5度上でで同主題を重ね、さらにファゴット・コントラバスが入り、というように対位法的な処理を受けます(譜例8)。

そして4声部目であるフルート・オーボエ・ヴァイオリンによって主題が完全な形で示されて第1主題の提示が完了します(譜例9)。これも第1楽章同様、調性を確定させないサスペンスの原理と言えましょう。ちなみに旋律自体はモーツァルトの交響曲第40番の第2楽章に類似していると言われることもあります。

第2主題はリズムとしては第1主題と類似していますが調性がハ長調に変化しています。そして付点のリズム主体の経過句で強くハ長調を印象付けると、そのリズムは弱奏のティンパニに移り、その上で奏でられる第1ヴァイオリンとフルートによる可愛らしい旋律によって提示部を閉じます。緩徐楽章でのティンパニの使用は極めて珍しく、前例としてはハイドンの交響曲第100番「軍隊」の行進曲くらいで、今回のようなカンタービレ楽章に使われた例はまずありません。

譜例8 第2楽章冒頭

譜例9 第2楽章第1主題

展開部ではまず第2主題がハ短調に転調して現れ、付点のリズムによる伴奏上で断片的に展開されます。またしても付点のリズムはティンパニに移され持続低音的な役割を担いながら音楽が進行します(譜例10)。

再現部は第1主題から始まりますが、対旋律が加わっています。この第1主題には提示部と同様に対位法的な処理が行われます。第2主題も定型通り再現されると、コーダとなります。

コーダでは第1主題が扱われ、転調による盛り上がりを演出したのち、静かに曲を閉じます。緩徐楽章のコーダとしてはこれもまた異例の長さを誇ります。

譜例10 第2楽章展開部

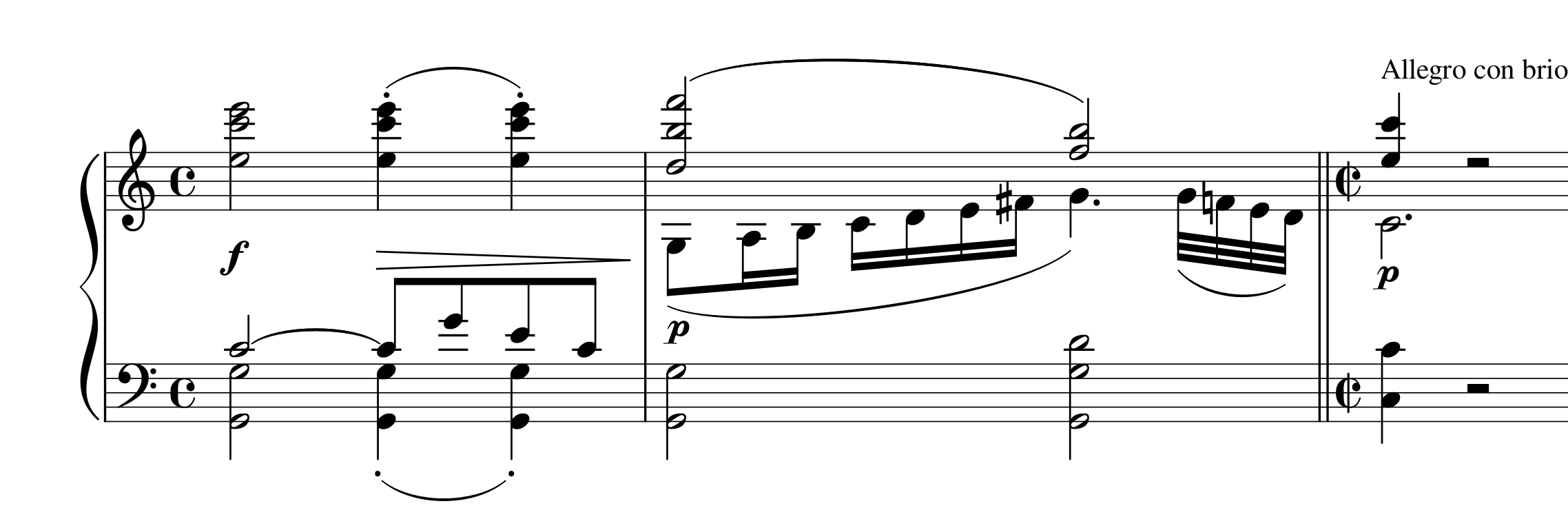

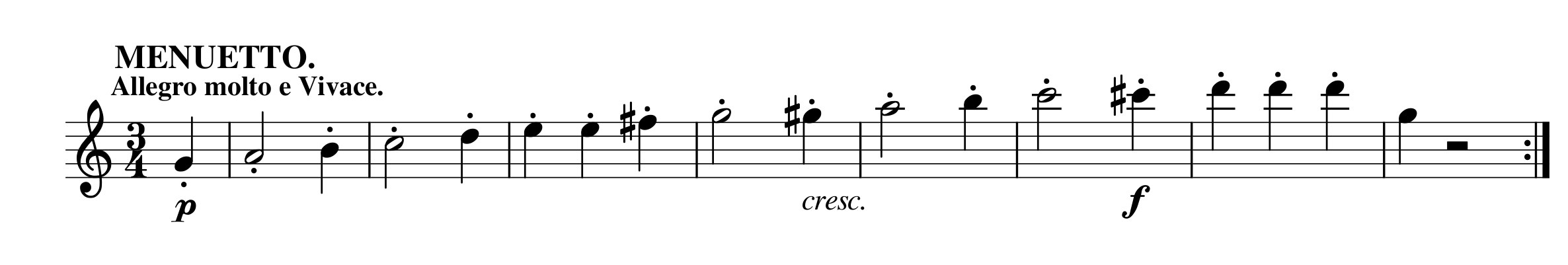

第3楽章 メヌエット アレグロ・モルト・エ・ヴィヴァーチェ 4分の3拍子 ハ長調

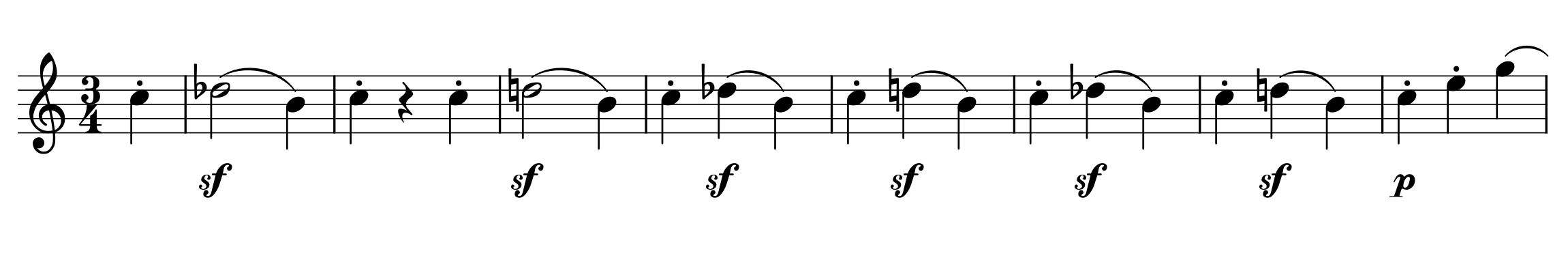

メヌエットと指定されてはいますが、事実上のスケルツォと言えます。また、調性としてはハ長調ですが、第1主題はト長調の音階そのものです。そしてこのト長調の音階は第1楽章の主部の直前にも使われていました。この主題は提示されただけで次の部分に移ります(譜例11)。

一方続く第2主題部は長く展開されます。ここでもハ長調の和音は登場せずしばらく変ニ長調のまま進行します(譜例12)。

第1主題が回帰し、D音とDes音の交代による楽句を経てようやくハ長調に到達します(譜例13)。

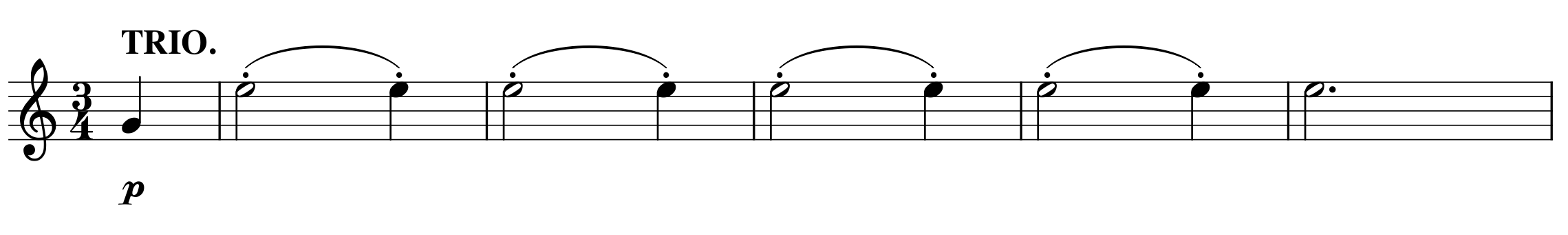

トリオは快刀乱麻の主部とは対照的に素朴な楽想となっています。静かに同音連打する管楽器と細かく応答するヴァイオリンが対比されます(譜例14)。

譜例11 第3楽章第1主題

譜例12 第3楽章第2主題部①

譜例13 第3楽章第2主題部➁

譜例14 第3楽章トリオ主題

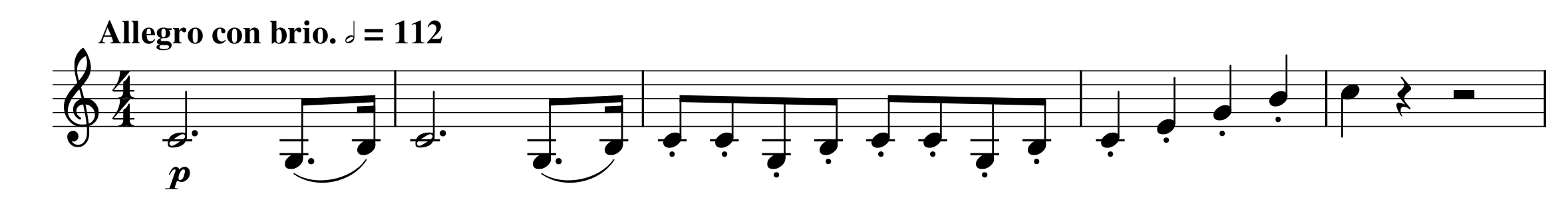

第4楽章 アダージョ-アレグロ・モルト・エ・ヴィヴァーチェ 4分の2拍子 ハ長調 序奏付きソナタ形式

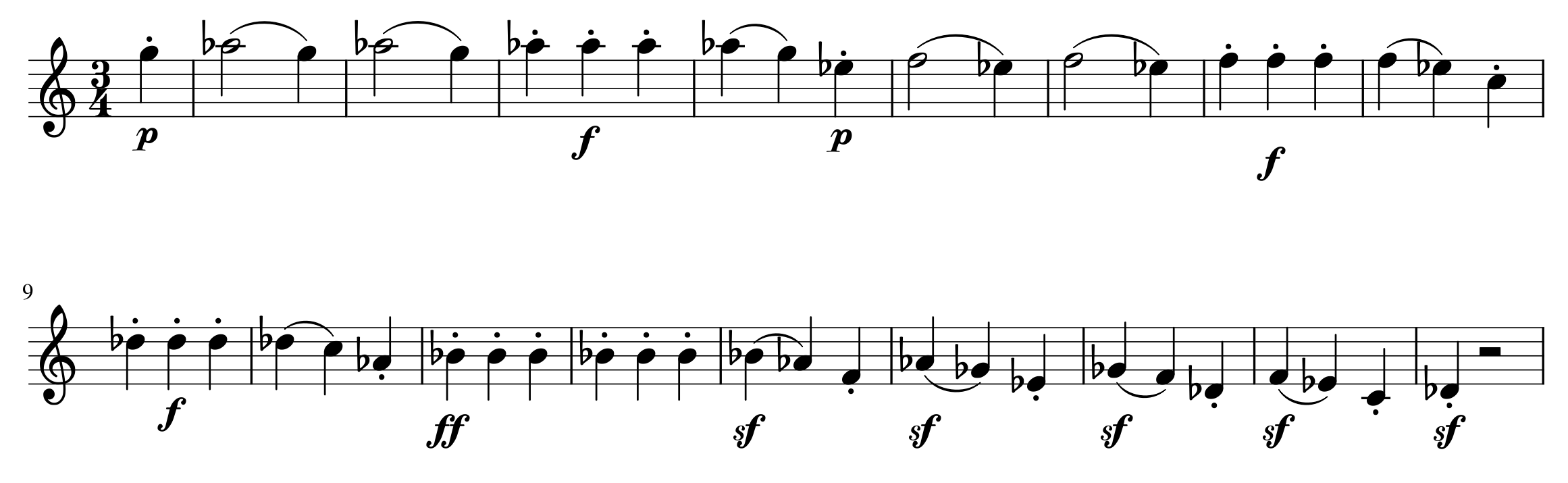

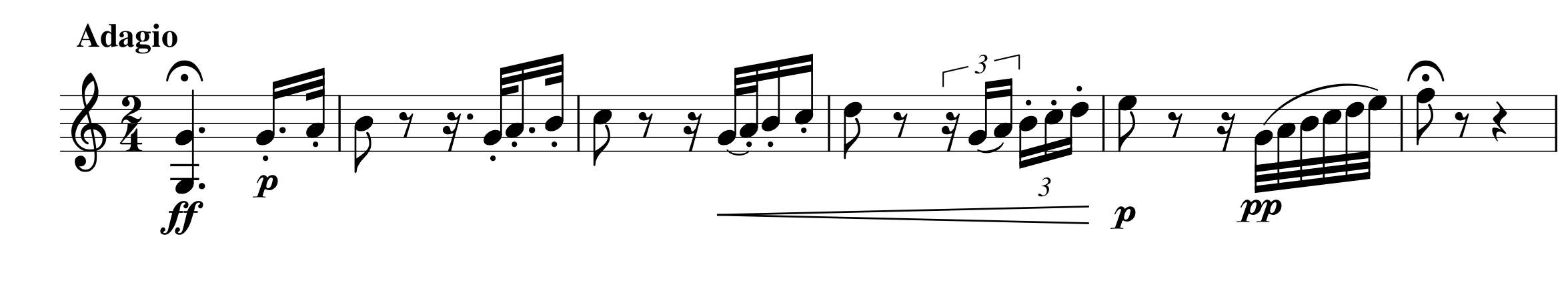

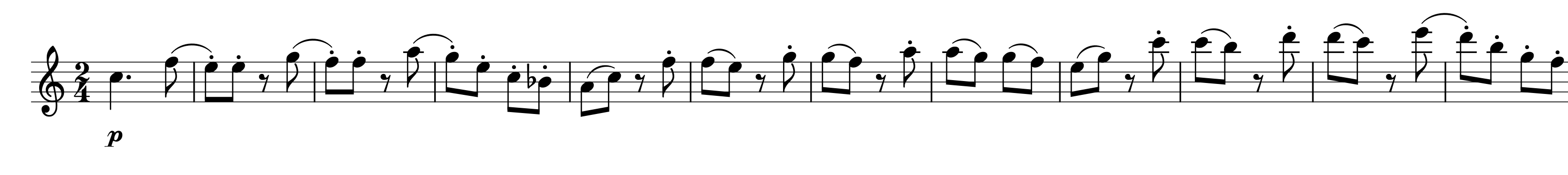

全合奏によるG音の強奏ののち、第1ヴァイオリンが繊細に1音ずつハ長調の音階をG音から辿っていき、F音で停止するというウィットに満ちた序奏で始まります。フィナーレに序奏が付いていること自体当時では珍しいことなのですが、第1楽章同様見事に機能しています。G音から始まりF音に至るというのは潜在的にハ長調の属七和音を暗示しており、それが主部で解決するという構造にまたしてもなっているのです(譜例15)。

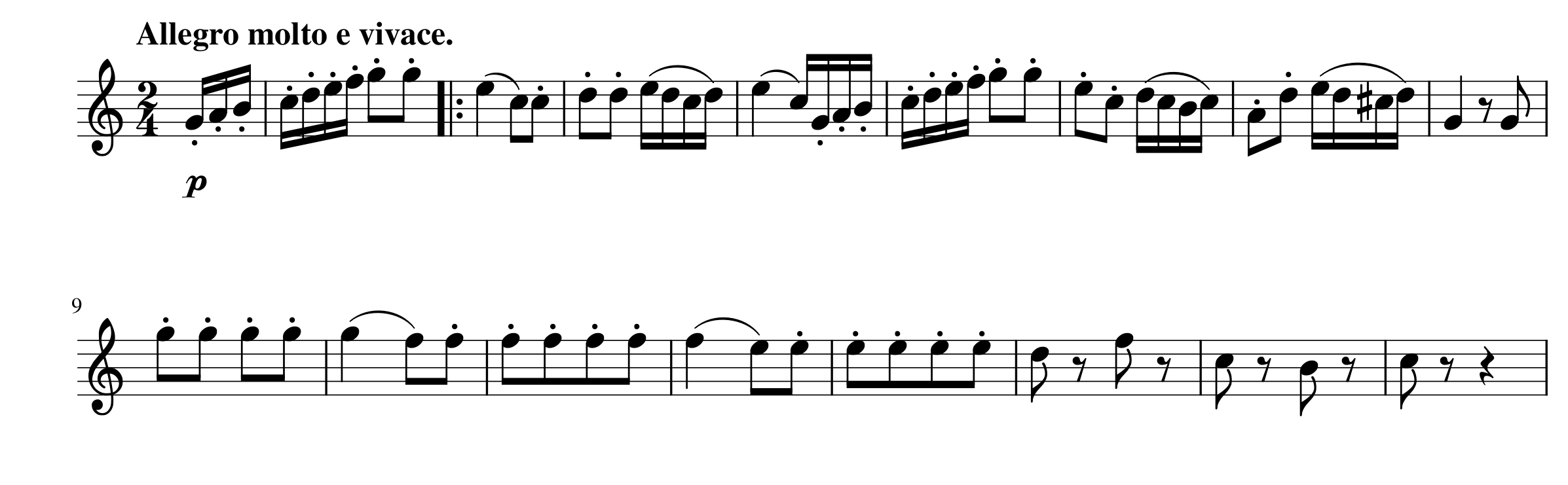

主部の第1主題は序奏のF音が解決され、完成した音階から発展して形成されています。この主題の骨格となるG、E、Cはそのままハ長調の和音です。ヴァイオリンによるこの主題を基に快活に曲は進行します(譜例16)。

第2主題はシンコペーション気味のリズムの主題でこちらもヴァイオリンによって提示されます。第2主題も展開されるうちに再び音階形が登場し、転調しながら展開部へと続きます(譜例17)。

譜例15 第4楽章序奏

譜例16 第4楽章第1主題

譜例17 第4楽章第2主題

展開部では第1主題の音階形と第2主題のシンコペーションが組み合わさりながらあらゆる調に転調しながらト長調に到達していきます(譜例18)。

カデンツによるト長調の提示ののち、再現部を迎えます。第1主題の再現は提示部と全く同一ですが、やや短縮されており、すぐに第2主題の再現に移ります。第2主題の再現は本来ハ長調で行われますが、本作ではヘ長調で行われます。しかし、9小節後にはハ長調に移されます(譜例19)。

その後やや縮小されて第2主題部が再現されるとニ長調、ト長調のそれぞれの和音で停止します。このように勿体付けたようなコーダへの導入は交響曲第2番などにも見られます。

コーダでも第1主題が扱われる一方で、展開部で第2主題が明確には扱われないため形式的にはロンド形式にも接近していると言われることもあります。このような形式観はハイドンを踏襲しています。コーダは序奏と同様のF音までの音階を重ねてから第1主題が完全な形で現れ解決するという、楽章冒頭と同じ効果を持つ開始法から発展しますが、それほど長大なものではなく、ハ長調の響きの中で爽やかに曲を閉じます(譜例20)。

全曲を通じて言えることは、その前例に捉われない斬新さだけがこの曲の魅力なのではなく、和声の効果が最大限発揮されるような仕掛けを随所に織り込んでいるということです。こうした様々なアイデアや理念は後の作品において、より壮大に成熟していくのです。

譜例18 第4楽章展開部

譜例19 第4楽章第2主題再現部

譜例20 第4楽章コーダ

参考文献

平野昭「作曲家◎人と作品 ベートーヴェン」音楽之友社(2012)

「作曲家別名曲解説ライブラリー③ ベートーヴェン」音楽之友社(1992)

「名曲解説全集 第1巻交響曲(上)」音楽之友社(1959)

カール・ダールハウス著杉橋洋一訳「ベートーヴェンとその時代」西村書店(1997)

平野昭「ベートーヴェン 革新の舞台裏 創作現場へのタイムトラベル」音楽之友社(2020)

マルティン・ゲック著北川千香子訳「ベートーヴェンの交響曲 理想の芸術作品への九つの道」音楽之友社(2017)

池辺晋一郎「ベートーヴェンの音符たち」音楽之友社(2008)

(文責:Tu.4 髙木佑恭)