M.ラヴェル : マ・メール・ロワ (Ma Mère L’oye) バレエ全曲版

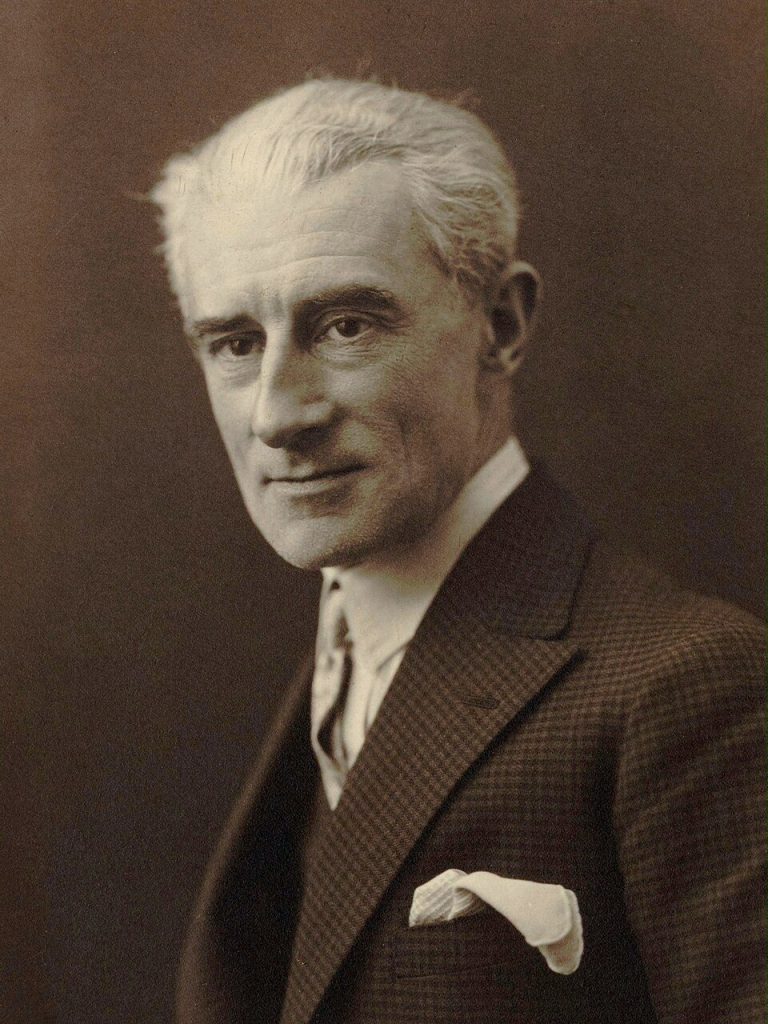

フランス印象派を代表する天才作曲家として知られるジョセフ=モーリス・ラヴェル(1875-1937)。おしゃれで服装だけでなく持ち物や部屋まで洗練されていたとされる人物だが、パリ郊外のモンフォール・ラモリの家(現・ラヴェル記念館)の玄関ホールには日本の浮世絵がずらりと掛けられ、書斎の壁には蒸気機関車の大きな錦絵が掛けられていた。明治8年に生まれ、昭和12年に亡くなったが、日本にも興味を持っていたようだ。同時に、どの部屋にも小机やガラスケースにところ狭しと小さな人形が飾られていたという。さて、ここまで読んでどんな人物像を想像するだろう。「ボレロ」や「スペイン狂詩曲」など熱狂的な曲も有名だが、実はきわめて緻密で繊細で几帳面で日本的な人物で、それでいて童心を持ち続けた人では――と私は思う。

父はスイス・ジュネーブのブルジョア階級の家庭に育ったエンジニアで、自動車工業においてパイオニア的な役割を果たした。音楽好きで芸術の素養もあり、ラヴェルの叔父、つまり父の弟はパリ万博の美術展にスイス代表として出展するほど有名な画家だった。母は、フランスとスペインにまたがるバスク地方シブールの魚売りの家庭の出身で、スペインのマドリード周辺で出会って結婚した。その長男がラヴェルだ。生後3カ月で家族でパリに移住したラヴェルは、父のすすめで、幼いころからピアノや作曲を学び、パリ音楽院に入った。ところが、「学校の和声」や古典的なピアノ演奏が苦手でピアノ科も和声科も頓挫。一度は音楽院を離れたが、後に音楽院院長となるフォーレ(Gabriel Urbain Faurè 1845-1924)が、彼が学生時代から作曲していた作品に才能を見いだし、彼の作曲科のクラスに23歳にして入学した。しかし、前衛的な作品は評価されず、コンクールでは落選続き。ついには「ラヴェル事件」と称される、予選落選も起きた。それでもなお、彼は作品を書き続け、評価を得ていく…。

「マ・メール・ロワ」は、ラヴェルが33歳~35歳(1908-1910)のころに書いたピアノ連弾曲集が原曲だ。親しかった友人のゴデブスキ家には、芸術界の名士が集い、文学家のジャン・コクトー(Jean Maurice Eugène Clément Cocteau 1889-1963)や画家のボナール(Pierre Bonnard 1867-1947)などもいた。ラヴェルは生涯独身を貫いたが、大の子ども好きで、パーティーなどでも大人から離れ、子ども部屋で子どもたちとよく遊んでいたという。中でも特にかわいがっていた、ゴデフスキ家のミミとジャンにこの曲を捧げた。

「マ・メール・ロワ」は「マザーグース」の意味で、シャルル・ペロー(Charles Perrault 1628-1703)が1697年に出版した童話集のうちの5つの話(眠りの森の美女パヴァーヌ・おやゆび小僧・パゴダの女王レドロネット・美女と野獣の対話・妖精の園)を元にしたものがピアノ連弾曲集だ。子ども向けにシンプルな作品をめざしたからこそ、ラヴェルの繊細さがみえる傑作と言われる。1911年、依頼を受けてこれを管弦楽用の6曲の組曲版に。さらに、1912年1月のバレエ公演に向け台本もラヴェルが書き、新曲として前奏曲や間奏曲を加えて作られたのが、今回我々が演奏する「バレエ用全曲版」となる。原曲のピアノ連弾曲集と順序がやや違う。また、本来はそれぞれの曲間に「間奏曲」が入る。

曲から醸し出される情景と繊細な音の世界を気に入ったら、ぜひ、原曲のピアノ連弾曲集や管弦楽用組曲版も聴いていただき、ご存じのラヴェルの曲とあわせて、「ラヴェル」という人物を想像してみていただけたらうれしい。

◇前奏曲

ここでは、各曲の主要テーマが登場する。冒頭で木管楽器により演奏される三和音のテーマにより、老女が紡ぎ車を回す様子が描かれる。このテーマの響きが弦楽器により受け継がれ、ホルンによるファンファーレが登場する。その後、鳥の鳴き声がピッコロとオーボエにより描かれるが、背景では美女の眠る深い森が弦楽器群により表されている。ここでは、特徴的な属9の和音がラヴェル独特の雰囲気を醸し出している。再び三和音のテーマに戻ると、フルートなどによる「眠りの森の美女パヴァーヌ」のメロディと、チェロによる「おやゆび小僧」のメロディが演奏される。再び三和音のテーマが演奏されたのちにコントラバスソロにより「野獣のテーマ」が演奏される。各曲の重要なテーマを描くことから、その後の展開を予見させる前奏曲となっている。

◇第1幕 紡ぎ車の踊りと情景

チェロとヴァイオリンが半音階の波により紡ぎ車の回転を表す。そこに木管楽器によりフロリーヌ王女が縄跳びをしながら入場する様子が描かれる。その後、フロリーヌ王女が躓き、紡ぎ棒で大怪我をしてしまう。すると先のテーマが老女の叫びに変化、助けを呼ぶ様子が描かれる。紳士とブライズメイドが駆けつけ、衰弱する王女を蘇らせようとする。この高音部のメロディは、大胆な転調のためにオーボエにより演奏されたメロディを使ったものであり、モチーフの拡大(長さを広げること)を得意としたラヴェル独特の色を醸し出している。その後、再び三和音のテーマが虚しく響き、フロリーヌ王女は眠りに落ちる。

◇第2幕 眠りの森の美女のパヴァーヌ

ここでは、フロリーヌ王女が眠りに落ちた後の踊り(パヴァーヌ)が展開される。クラリネットとコール・アングレによる対位法的な下行形の旋律により音楽が広がっていく様子は、森に入っていくかのようだ。

◇第3幕 美女と野獣の対話

美女のテーマと野獣のテーマに注目していただきたい。クラリネットの軽やかなワルツで描かれる美女とコントラ・バスーンの半音階で描かれる野獣の対話が展開される。美女が鏡の前で服装を整えていると奥の方から野獣が登場し、召使や美女は動揺して震える。その様子が高音部のフルートにより描かれる。野獣に心を許していく柔らかい美女のテーマと穏やかになった野獣のテーマが重なるこの曲では、全体を通じて非和声音が常に和音に重なっていることが異国の雰囲気を醸し出している。

◇第4幕 おやゆび小僧

暗い夜道を子供たちが歩いている。これは、当時の貧しい家が口減らしのために子供を森に置き去りにするという逸話によるものである。子供たちは森の暗闇で抱き合って泣くが、おやゆび小僧は家に帰れるよう道にパンを撒いてきたと説明して安心させる。序奏では不規則な拍子が子供たちの不安を表す。オーボエによる悲しいテーマとコール・アングレによる温かいテーマの対比が、不安と安心という二項対立の構造で表される。このテーマに見られる色彩豊かな音色こそラヴェルの真骨頂である。その後、前奏曲で出てきた鳥の鳴き声のテーマが登場し、鳥が通り過ぎてパンを食べてしまったことがわかり、大きな絶望を迎えて曲を終える。

◇第5幕 パゴダの女王レドロネット

パリの万国博覧会(1900年)でアジアの音楽を聴いたラヴェルは衝撃を受けた。その中でもガムラン音楽がきわめて重要な影響を及ぼす。ラヴェル自身が1931年にアムステルダムの「デ・テレグラーフ」紙のインタビューで、ジャワ演奏旅行への期待とともにこう答えている。「私はジャワの音楽が極東で最も洗練されているとみなしています。私はそこからしばしばテーマを借りています。『マ・メール・ロワ』の『レドロネット』は寺院の鐘とともに和声的にも旋律的にもジャワ起源です。ドビュッシーやほかの同時代に生きる人たちと同じように私は特に音楽のオリエンタリズムに魅了されました」と。その発言の通り、この幕ではアジアの五音音階が多用されている。レドロネット女王がお風呂に浸かっていると、そこにあるアジアの陶器の首振り人形が歌い、楽器をひきはじめる。別の人形たちがランタンを持って現れ、お辞儀をして踊り出す。打楽器やフルート、五音音階などをふんだんに使って再現したアジアは、従来の音楽観に縛られなかったラヴェルと、フランスの和声が融合して理想郷として描かれているのではないか。

◇終曲 妖精の庭

弦楽器の温かい響きにより、愛の神アムールに案内された王子様が登場する。この時の四声体で上行するテーマは、ラヴェルの好んだ響きである。その後、日が昇り暖かくなる様子が響きの増強により描かれる。ここでも、ラヴェルの優れたオーケストレーションを垣間見ることができる。ソロ・ヴァイオリンが、ハープの伴奏と共に強奏部のテーマを奏でる様子はこの曲の最も美しい瞬間である。その後、クライマックスへ向かうと、妖精ベニーニュがカップルを祝福し、アポテオーズ(最高の賞賛)を送る。最後は前奏曲の三和音のテーマとファンファーレにより幕を閉じる。全音階のハ長調で得られるこのような美しさは、ラヴェルの和声法・管弦楽法・対位法における習熟ぶりを顕著にしている。

<参考文献>

・野平多美(2023)全音スコア『ラヴェル バレエ音楽《マ・メール・ロワ》全曲』全音楽譜出版社

・井上さつき(2019)『作曲家◎人と作曲シリーズ ラヴェル』音楽之友社

・Arbie Orenstein(2006)『ラヴェル生涯と作品』音楽之友社

・オリヴィエ・メシアン他(2021)『メシアンによるラヴェル楽曲分析』全音楽譜出版社

・別宮貞雄他(1993)『作曲家別名曲解説ライブラリー11 ラヴェル』音楽之友社